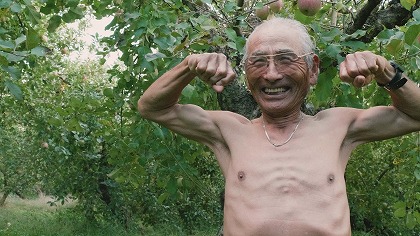

薄井勝利さん

(福島県・米)

農家の間では有名な稲作の巨匠。自らの食事や健康も、イネやリンゴなど作物の健康も、ひとしく気づかう。「自然の観察こそがもっとも大事」と言い、どんな悪条件の年でも見事に稲とリンゴを実らせる。薄井さんの原点は、高校生の頃から続けているバケツを使ったイネの栽培実験。イネが健康に育つための育て方を極めている。薄井流という栽培技術で全国に弟子がいる。

| 地域 | 劇場名 | 電話番号 | 公開日 |

| 東京都 | 立川市 女性総合センター・アイムホール (立川市曙町2-36-2) | 自主上映会 | 2026年1月10日(土) |

|---|---|---|---|

|

【上映時間】 13:30~ 【主催者】 第24回くらしフェスタ立川実行員会 【お問い合わせ】 立川市くらし相談課 (問い合わせは12/26まで) 【主催者コメント】 米不足の中、私たちは生産の現場にあまりにも無関心だと感じました。作る、食べる、命につなげる、この連鎖をつないできた農業を絶やすことなく未来につなげたい!そんな思いで上映会を行います。 |

|||

| 東京 | J:COMコール田無 多目的ホール (西東京市田無町3-7-2) | 自主上映会 | 2026年2月8日(日) |

|

【上映時間】 14:00~ 【主催者】 西東京・生活クラブ運動グループ地域協議会 【お問い合わせ】 TEL:042-439-6353(NPOプラス・ド・西東京) 携帯:090-7836-8903(柳瀬) メール:m@ya7a.se 【主催者コメント】 第42回今、平和かな?「百姓の百の声」映画上映会。今年で42回目となる「今、平和かな?」は今、本当に平和な世界なのか?一人ひとりが大切にされているのか?などを考えるきっかけにするために始まりました。令和の米騒動にゆれる昨今。私たちの「食」を支える人々の言葉に耳を傾けてみましょう。 |

|||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター | 2026年2月11日(水・祝) NEW

| |

|

【上映時間】 ①11時~『千年の一滴 だし しょうゆ』 ②14時~ 『百姓の百の声』 (それぞれに料金がかかります) ☆シアターオープン3周年記念上映会 ☆上映後は、監督・プロデューサーとの交流会を予定しています。  【詳細は】 新宿・野鳥の森シアターのHPをご覧ください。 【お問い合わせ】 メール:yacho.shinjuku@gmail.com ※新宿・野鳥の森シアターのお客様の声はこちら

|

|||

| 東京 | ツォモリリ文庫 (調布市仙川町1-25-4、1階) | 自主上映会 | 2026年2月15日(日) NEW |

|

【上映時間】 17:30~ ※上映終了後に監督とゲストのトークショーを予定しています。 【主催者】 ツォモリリ文庫 【お問い合わせ】 TEL:03-6338-1469(ツォモリリ文庫) 携帯:090-7321-5070(ハマオ) メール:info@tsomoriribunko.com 【主催者コメント】 ただならぬ「農」の現場の声に耳を傾けた2024年の上映会からの再演です。 上映後に柴田昌平監督と飛騨高山で米づくりをしているサノライスの佐野夫妻の対談タイムを設け、令和の米騒動など暗雲立ち込める日本の「食」と「農」の現在地を深堀りします。 |

|||

| 香川 小豆島 | ユカリノSPACE小豆島 (香川県小豆郡土庄町甲282-1) | 自主上映会 | 2026年2月15日(日) NEW |

|

【上映時間】 10:00~、 14:00~ 【主催者】 土庄町農林水産課 【お問い合わせ】 携帯:090-5542-9867(イナバ) メール:lv.cooperator@gmail.com 【主催者コメント】 大きく社会が変わっていく中で、島にとって必要な「農」とはなんだろう? この映画をきっかけとして、一緒に考えてみませんか? |

|||

| 宮城 涌谷町 | 涌谷町公民館・交流ホール (宮城県涌谷町下道69−1) | 自主上映会 | 2026年2月28日(土) NEW |

|

【上映時間】 13:30~ ※上映後に監督と生産者さんとのパネルディスカッションを行います。 【主催者】 主催:涌谷町(地域おこし協力隊) 共催:涌谷町農業委員会、認定農業者連絡協議会 【お問い合わせ】 Tel:0229-43-3001(生涯学習課) メール:travail.1524@gmail.com 【主催者コメント】 農業のまち・涌谷町にとって、「農」は暮らしの根幹です。本作を通して、生産者の知恵や工夫、生き様に触れ、「お百姓さんって、こんなにカッコいいんだ」と心から惚れ直してもらいたい。その想いで上映を企画しました。 |

|||

| 東京 | 西新宿・常圓寺祖師堂 (新宿区西新宿7-12-5) | 自主上映会 | 2026年2月28日(土) NEW |

| 東京 | 八王子・本立寺、客殿2階 (八王子市上野町11-1) | 自主上映会 | 2026年3月1日(日) NEW |

|

【上映時間】 両日とも 13:30~ 【主催者】 ロータスシネマ 【お問い合わせ】 メール:info@lotus-project.jp https://lotus-project.jp/ 【申込ページ】 2月28日(土) https://lc85.peatix.com 3月1日(日) https://lc86.peatix.com 【主催者コメント】 毎日食べる。食卓に乗る米、野菜。なのに作った人の思いをわたしたちは知らない。 命を食べて、命をつなぐ。その食べ物ができるまでにはどんな思いが込められているのか。 ロータスシネマはドキュメンタリー作品を上映し、感想や情報をシェアするイベントです。 |

|||

| 長野 | 赤石シネマ/赤石商店内 (長野県伊那市東春近22-5) | 自主上映会 | 2026年3月10日(火)~ 3月14日(土) 5日間上映 NEW |

|

【上映時間】 連日10:00~、13:30~ 【主催者】 赤石シネマ 【お問い合わせ】 TEL:090-5705-7217 メール:akaishi.shouten@gmail.com 予約方法など詳細:こちらより ※定員に限りがあるため、日時がお決まりの方は早めにご予約ください。 |

|||

2022年11月公開 ~ 終了した上映の情報は⇩

2022年11月公開 ~ 終了した上映の情報は⇩

和食を撮って世界を魅了した『千年の一滴 だし しょうゆ』の柴田昌平監督が、「食」の原点である「農」と向き合った。

全国の百姓たちの知恵・工夫・人生を、美しい映像と丁寧なインタビューで紡ぎ出す。田んぼで農家の人たちが何と格闘しているのか、ビニールハウスの中で何を考えているのか。多くの人が漠然と「風景」としか見ていない営みの、そのコアな姿が、鮮やかに浮かび上がる。

「映画をきっかけに、あなたに語ってほしいのです」➡

「映画をきっかけに、あなたに語ってほしいのです」➡

「百姓になった僕」が心にしまってきたもの➡

「百姓になった僕」が心にしまってきたもの➡

➡

➡

能勢での上映会レポートです➡

能勢での上映会レポートです➡

監督から高校生へのメッセージ。ぜひご一読ください➡

監督から高校生へのメッセージ。ぜひご一読ください➡

女性の農家の皆さんとのエピソードです➡

女性の農家の皆さんとのエピソードです➡

農家の知られざる技術の一端がわかります➡

農家の知られざる技術の一端がわかります➡

監督が何を悩みながら撮影したかがわかります➡

監督が何を悩みながら撮影したかがわかります➡

農家の間では有名な稲作の巨匠。自らの食事や健康も、イネやリンゴなど作物の健康も、ひとしく気づかう。「自然の観察こそがもっとも大事」と言い、どんな悪条件の年でも見事に稲とリンゴを実らせる。薄井さんの原点は、高校生の頃から続けているバケツを使ったイネの栽培実験。イネが健康に育つための育て方を極めている。薄井流という栽培技術で全国に弟子がいる。

トマト栽培の開拓者。若梅さんがトマトの栽培を始めた70年前は、日本でトマトを食べる人は少なく、「西洋の赤ナス」と呼ばれていた。トマトをさまざまな方法で栽培し、どう育てればトマトが生き生きとするのか、実験を続けた。その観察ノートは、若梅さんの背の高さより高くなった。こうした百姓たちの技術の積み重ねの上に、今の僕たちの食卓がある。

米作りの新たな挑戦者。田んぼを手放す人たちに頼まれ、今や耕地面積がディズニーランド3つ、甲子園球場123個分。緻密な自然観察と、考え抜いた栽培システムによって、たった1台の田植え機を駆使して、丁寧に稲を育てる。横田農場の栽培法は、今後の日本の稲作のひとつの基盤となるだろう。

「家畜のエサを輸入に頼らず、国産の米で養鶏したい」ーー畜産農家とコメ農家が連携して、飼料米の生産を続けている。販路は生協など食の安全を求める人たち。ウンカ(害虫)による大被害に遭いながらも、乗り越えていく。

家畜のエサ用の米は、コシヒカリ等よりも多く実る特別の品種。しかしウンカという害虫の被害に遭いやすい。地域の稲作名人だった海地さんは、秋川牧園から相談され、当初は戸惑いながらも、エサ用の米の栽培に乗り出していった。丁寧な栽培法により、現在日本全国に流通しているエサ用の米のタネ籾の一部は、海地さんが管理・栽培したものだ。

日本を代表するキュウリ農家。オランダから10年前に伝わったデータ農業が「農業界の黒船」と恐れられたが、山口さんは昔ながらの「作物の心を読む目」と最新データ農業を組み合わせ、世界で類を見ない栽培技術を確立。山口さんのもとで2年間研修すると、10年経験者並みのキュウリが育てられる。「技術は隠し通せないし、与えることで、また自分のところへ帰ってくる。」培ってきた技術を、新規就農する若者たちに惜しみなく教えている。

新規就農のため山口仁司さんのもとで研修をした若い夫婦。ふたりとも、これまでずっと介護の仕事をしてきたが、4人の子育てをする上で不安があり、「自分たちでできる自営業は農業しかない」と山口さんの研修制度に参加。「これまで経済的に余裕がなくて家族旅行は車で行けるところだけだったが、将来はキュウリで儲けて、飛行機で家族旅行をしたい」

「発酵」を活用した作物の栽培の歴史を体現するひとり。減反政策に反発して自主的にコメを販売する全国の百姓たちの手元に、日本の歴史上はじめて「あるもの」が残った。それは・・・。「土ごと発酵」という新しい農法が広まっていった。

発酵を活用。野菜の苗を育て、農家に出荷する専門農家。苗に「外科手術」を施すため、カビや菌に侵され、悩んでいた。7年前、「発酵」を利用した栽培法を知り、今では「良い菌がビニールハウス内に住み着いて、悪い菌から作物を守ってくれている」ため、農薬の利用が一気に減った。

赤米・黒米・緑米…。およそ600種の在来種のイネを育てている。「みんなそれぞれに美しいし、価値がある。」上野さんが高校を卒業し 就農した年に減反政策が始まった。減反は、江戸時代の五人組のように地区単位でノルマが課せられたため、減反に反対することは、地域で居場所を失うことを意味した。1993年に「減反反対」を表明した上野さんが、苦しみ惑う中で始めたのが、古来からある米の栽培だった。

「捨てられたイネたちが自分の人生と重なった。省みられなくなったけど、かつては日本を支えたイネたちでもあるんだよね。色んな人たちの物語が、見えないけど宿っている。人間もイネもいろんな生き方があって良い、どれも美しい。」

時代は巡り、上野さんが守ってきたイネの価値が見直されている。

日本有機農業研究会。自らの畑にあうタネを採り続けている。「一粒のタネには、先人たちの命が凝縮されている。収量はやや劣っても、どんなに気候条件が変わっても実るタネによる栽培こそが、永続的な営みにつながる」

1房=1万円で売れるブドウを東南アジア等に輸出している。ブドウは、育て方によって味が変わるので、マスコミは「シャインマスカットの苗が海外に流出するのは農家にとって大きな損害だ」というが、百姓の実態とは違うと深谷さんは言う。「むしろシャインマスカットという品種が世界に知られることで、日本の百姓にとっても大きなチャンスが生まれるのだ」と。土づくりから始まり、環境を整えることまで、栽培法にはこだわりぬいている。

山菜名人。福島県南相馬市で生まれで、貧しかったため、山菜の人工栽培の技術の確立などに情熱を傾けてきた。2011年、原発事故で、農地も山も立入禁止区域になり、山梨へ移住。そこで、タラの芽の植物としての知られざる側面を発見した。「自分にしかない技術は100以上あるから、ひとつやふたつ教えても何てことない。幼いころから貧しかったし、近所の人の苦労もよくわかったから、儲かる技術は全部教えてきたんだ。」これまで自然薯やタラの芽など山菜を人工栽培する技術を開発し、惜しみなく伝えてきた人。

NHK「里山資本主義」に何度も出演した百姓。森林資源の活用で有名な岡山県真庭市の木質ペレットを使い、ビニールハウスで冬のトマト作りを始めた。しかしNHKの報道とは裏腹に、実際は、ハウス内の害虫被害に苦しんでいた。それを救ったのが、高知県の百姓たちが発見した、害虫を食べてくれる天敵の虫の利用だった。

映画前半のナレーションを担当。

ニューヨークに美術の勉強で留学、英国で日本語教師として働く等、海外経験が長く、TV番組制作会社のADだった夫とも旅行先のバルセロナで出会って結婚。

妊娠中、夫が「農家になりたい」と言い出し、2005年4月、夫の実家がある群馬県に移住。義父の知人でコンニャク農家を辞める人から畑を借り受け、農機具も譲ってもらって就農。2014年には親戚の加工場を引き継ぎ、パートも雇用し、6次化をスタート。群馬県産の果実を使ったこんにゃくゼリーなどを商品化。2016年からニューヨークのスーパーマーケットでも販売を始めるなど海外への販路拡大にも挑戦。

経産省「ふるさと名物500選」選定。2020年「フード・アクション・ニッポン アワード」受賞。

映画中半のナレーションを担当。

1993年生まれ、東京都出身。大学を2年次に中退後、大阪の食用バラ農家にて修業。2015年に独立し「”食べられるバラ”を通して世界中の女性を美しく、健康に、幸せに」を理念にROSE LABO株式会社を設立。"食べられるバラ"の栽培、バラを配合した加工食品や化粧品などの商品開発、販売を行なう「6次産業」の農家として、講義、セミナー、農業コンサルティングなども行っている。2019年「マイナビ農業アワード」で最優秀賞。2020年「渋沢栄一ビジネス大賞」で奨励賞を受賞。

映画後半のナレーションを担当。

福岡県生まれ。転勤族の一般家庭で育ち、大学在学中に農家出身だった夫と出会う。

壮大な自然の風景に、「こんなに空が広いところで仕事ができたら素敵」 と思い、横田農場へ就職。

初めての仕事は春の田んぼ。たくさんの生き物の気配に驚き、子どもたちに田んぼを体験してもらいたいと 「田んぼの学校」を開始。現在は、国内産米粉促進ネットワークの常任理事として、米粉料理教室の講師も務める。食育インストラクター・米粉普及指導員・ごはんソムリエ

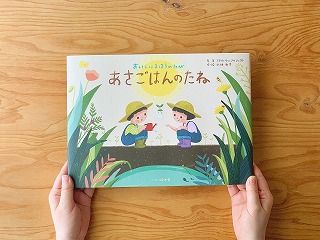

一方で、農業女子仲間と「農業は楽しい!」を子どもたちへ伝える絵本「おいしいまほうのたび あさごはんのたね」を製作し、日本中の子どもたちへ届ける活動【AGRI BATON PROJECT】を立たちあげた。全国で仲間たちが絵本の読み聞かせ会を通して、自身の農業の魅力を地元の子どもたちに直接届けている。

6人の子供の母。

横田祥さんたち農業女子が企画した絵本。

詳細・ご購入はこちらから

➡「おいしいまほうのたび あさごはんのたね」公式サイト

青森県:工藤正彦、白取克之 秋田県:斉藤幸子、齋藤一樹、齋藤実千代 山形県:古田晋、古田雅子 福島県:薄井吉勝、薄井勝史、佐藤次幸、小川光、藤田忠内 茨城県:黒田恭正、深谷一郎、深谷聡、横田卓士、横田絹子、横田空、横田桜、横田ことり、横田天、横田小晴、横田ふわり、平田雅敏、小川春樹、小笠原慎一、海老原正、佐々木崇、中村博司、城山善博、飯塚昌夫、古山行夫 栃木県:黒川祥伸、北見和弘 千葉県:林重孝 関東広域:関東たねどりくらぶ(種苗交換会)の皆さん 岡山県:清友健二 山口県:村田洋、前川俊雄、山本光雄、秋本克巳 高知県:山本康弘 佐賀県:西田昭義、山中研二、福田遼太郎、梅野晃弘、長渕欣也、西濱勇一郎、松尾幸子、山口大樹 大分県:長谷部重孝 沖縄県:比嘉克也、比嘉太嗣

お百姓さんは、なぜこれほどまでに強くて賢いのだろう。

目の前の自然をくまなく観察し、自分の頭で思考し、先人たちの智恵と、農家同士で得た情報を絶えず学びながら、自らの肉体を使って労作する。太陽の光でピカピカに輝く彼らの表情を見ながら、農的営みは、人間を最も人間たらしめるものだと思った。

彼らは、ひと粒の種が、何千倍、何万倍に増えるいのちの仕組とその不思議を知っている。いのちは繊細であっても、やわではない。ほんのわずかでも可能性があれば、生きる方向へと向かう。日々、そのいのちを相手にしているお百姓さんたちもまさに同じだ。現代社会が作り出した経済やルール、汚染や破壊があっても、その隙間から根を伸ばし、利用できるものを利用し、新たな発想を生み、変化し続ける。強さと賢さはさらに増していく。

タネは、長い歳月をかけて更新されてきた農民の努力の結集であり、独占するのではなく、共有していくことが、行く行く危機回避につながるという。同様に、お百姓さんひとりひとりの肉体に、何世代にもわたり試行錯誤を繰り返しながら引き継がれてきた農民の記憶や技術、哲学が宿っている。

柴田監督の開かれた知と情熱は、個々のお百姓さんに蓄えられてきた膨大な叡智にアクセスすることを試みた。「批判」「対立構造」「問題解決」などという安易な提示に慣れきっている私たちに、この世界は、もっともっと複雑で奥深く、それを理解し創意工夫するお百姓さんの喜びや面白さを伝える。日本の農業の厳しい現状を想像しつつも、ひとりひとりの姿を見ていたら力が湧いてきた。百姓国の「知」の扉は、これからの私たちの厳しくとも陽の射す明るい道へ続いていることを確信した。

「この国はあなたを待っている」

ようこそ、百姓の国へ。もうあなたは恐れる必要はない。ここの住人たちは、なんでも知っている。自然のことも、機械のことも、防虫方法も、世界情勢だって。どこかの大学の教授みたいに「私の専門ではありません」とケチくさいことは言わない。あなたに惜しみなく、とっておきの知識を教え、知恵を授けてくれるおおらかな人たちだ。この国では、企業スパイを警戒し、コンピューターウイルス対策に大枚を叩く必要もない。

百姓の国の住人たちは、あなたのたった一度かぎりの人生が楽しくあることを祈っている。あなたの一度かぎりの人生を満たす食べものの作り方を、地球上全ての人に公開している。そもそもの度量の桁が違う。スパイにだって教えてもかまわない。なぜなら、百姓の国の住人たちの背後には、何千年も蓄えられた知識が控えているから。腕に自信があるのだ。ちょっと情報を盗んだくらいで真似できるようなレベルの仕事をしていない。目先の利益を得るために億単位の金を動かすような、スケールの小さなことに人生を賭けはしない。五〇年先の利益のために仕事をするスケールの大きな人たちの集まりだ。

この映画は、あなたの人生を変える方法を教えている。仕事は道楽であっていいという。仕事を楽しむための工夫が楽しくてたまらない人たちを撮った楽しい映画だ。こんな楽しい顔の人を山手線で見たことがない。あなたを生かす未来は、暮らしと仕事の速度の上昇にはない。地位と名誉の獲得にもない。相手を出し抜き、昇進レースに勝つために、あなたの人生が存在するのではなく、あなたが存在することが誰かを喜ばせることこそ、あなたの人生の出発であったことを思い起こさせてくれる。貧しく生きろ、という映画ではない。溢れんばかりの豊かさを享受せよ、と出演者たちは私たちに示している。

百姓の国は、いつでも国民募集中だ。国籍も性別も資産も受験能力も一切問わない。あなたの前に、この国の門はあたたかく開かれている。

“百姓”の凄さを観た

映像の美しさと、一人ひとりの長年の百姓体験で培ってきた自信と誇り、それによって醸し出される、神々しいまでの百姓の人間の魅力が画面からほとばしり出る映画。

カメラを回しながら、凄い百姓たちと出会った監督の柴田昌平氏とプロデューサーの大兼久由美氏は、「ヒット」云々の次元を超えた、“人生の宝物”を手にしたに違いない。二人が作った作品を通して、観客の私でさえ、間接的にも“宝物”をもらった気分になるのだから。

http://doi-toshikuni.net/j/column/20220908.html

http://doi-toshikuni.net/j/column/20220908.html

僕は去年の4月から今まで、百姓の元で見習いとして過ごし、様々な手仕事を学んでいます。

その生活で感じた百姓たちの強さと美しさをこの映画にも見つけました。

それだけでなく、僕が見たことのない百姓の表情を劇中に見た時、一体何が百姓のその感情を呼び起こすのだろうと不思議に思いました。

やっぱり極められた“農”って人間の善いところが詰まっているなと感じました。

大好きです!最高の作品でした。大切な人たちに見せたくなりますね。

農業を語っている作品なのに、"じぶんごと"として感じられた映画でした。

農業を始める時に決めた3か条として

・道楽であること

・記録をすること

・新しい挑戦に常に挑むこと

数十年そうやって過ごしてきた方がいらしたのですが、どの仕事でもイノベーションって、常に起こってるわけですよね。

目の前に解決しなければならない課題が生まれて、それをどうにか解いていく。

その経験が次のチャレンジに活かされる。

そういった長いスパンでの繰り返しが、いつだって未来をつくってきたのだなと思いました。

これはきっと、

"教育"とか、

"まちづくり"とかにも共通する話で

その場限りのなんかやった感、短期的な最適解は、結局一過性のもので、

試行錯誤(たくさんの失敗)を恐れずに、チャレンジに挑むこと、それも地に足のついたチャレンジを続けること、

それを楽しむこと。

そこに尽きるなと思いました。

日々の暮らしの中で培われてきた、技術や経験や喜びや悲しみをもとにした、地に足がついた姿、言葉が、とても印象的でした。

圧巻の130分。創意工夫を独り占めしない世界。

種や昆虫の世界の奥の深さ。

監督の柴田昌平さんは、NHKを経て、宮本常一の弟子の姫田忠義さんの民族文化映像研究所におられた。

農文協の『現代農業』に登場するひとたちが、これ以上ないほど魅力的に、きらきらと輝くように描かれる。

好きだなあ、この映画。

「農作物ができる環境や過程を知らずに調理していていいのか」と考える料理人が増えた。調理の対象を、「食材」としてより「生きもの」として見ようとする料理人が確実に増えた。今、目の前にいる相手はどこでどんなふうに育ったのか。それを知って初めて的確に包丁が入れられるし、火入れもできる、と考えるようになった。懇意にする生産者の畑へ足繁く通ったり、自分で畑を耕したり、シェフたちはとにかく大地へ近づこうと必死だ。

「この間まで発酵がブームだったけど、最近、農業がブームだよね」と言う人もいる。料理人に導かれて、食メディアも農家と接する機会が増えてきた。

けれど、悲しいかな、私たちは農業を何も知らない。レストランの厨房での取材は数えきれないけれど、畑の取材は数えるほどもなくて、大地に近づかなきゃと思う気持ちの必死さで言えば料理人以上だ。

『百姓の百の声』が、そんな私たちを田んぼや畑へ連れて行ってくれる。茨城の横田農場の米づくりに息を飲み、佐賀の山口さんのキュウリ栽培にため息をつく。お百姓さんの息遣いが聞こえてきて、彼らが何を見ているのかが見えてきて、厨房のさらに向こう側に入らせてもらった気分になった。

私は、食の仕事をしているすべての人に『百姓の百の声』を見てほしいと思う。日本人の食の土壌がどんなふうに耕されているのか、誰が私たちの食を支えているのかを、リアルに感じ取れるからだ。もちろん、食の仕事をしていない人にも見てほしい。そして、自戒の念を込めて思う、「農作物ができる環境や過程を知らずに、ごはんを食べちゃいけないよね」。

『現代農業』2022年12月号「主張」より。

『現代農業』2022年12月号「主張」より。

おはようございます☀️

きょうメッセージは

集まれ!農業に携わる人🌾

10時台に紹介する映画

『百姓の百の声』

めちゃくちゃお薦めの、素晴らしい映画です‼️

必見‼️

住吉美紀さんのtwitterより

見ているうちに、農家生まれの私なのに、農家を何度となく取材で訪ね歩いた私なのに、「農」の世界の何もわかっていなかったことを痛感することに・・・。

機械化が進み、田畑から人の声がしなくなったことを悲しんでいた私だが、自らの過去の思い出を引きずることなく、田畑で日々自然と対峙し続けるお百姓さんたちのありのままの姿に寄り添いつつ、これからもカメラを向けていきたいと思った。

写真家 岡本央さんのfacebookより

映画の中で交わされる言葉や百姓の声は、私がずっとずっと聴いてきた言葉たちとよく似ていて…。

そして映画では、百姓の手がいっぱい映ってました。大地と長いこと会話してきた手…。若い手が1つありました。これから大地を知っていく手…。

私の知っている百姓たちは、米や野菜や果樹と同じように人も育ててきている。時に熱く、時に厳しく、時々河童の友だちにもなれて、いつも優しい。

今、彼が生きていたら、何を言ってくれただろう。もう答えを貰えない事がわかっていても、聞きたいことがあり、呼びたい名前がある。私が聴いてきた百姓の百の声。もう一度思い出させてくれてありがとう。

壽賀紘子さん(山形県山形市)

『百姓の百の声』を観た。生協や地元直売所の産直の野菜や食べものが今までと違って見える。「ただの商品だった米や野菜に目や口がついてしゃべり始める」のは本当だった。

twitterより

映画「#百姓の百の声」@#ポレポレ東中野、耕す人々(百姓)の豊かさに、感嘆の連続。何度もジンとして、大笑いして、最後はボロボロ泣いてしまった。自立分散や種苗法など、「農」について考えさせられることも多く、お米や野菜やくだものが一層大切に思えてくる。毎日がサンクスギビング。

twitterより

澱んだ心が洗われた。大上段な社会派ドキュメンタリーの怖さも、自然農絶対主義の敷居もない。音楽評論家の渋谷陽一が忌野清志郎を「ロックは思想であると同時に商売であると知っていた」と表現したけど「農業は哲学であると同時に商売。そこが大切」と思った。

twitterより

出演する農家は一人ひとりがヒーローに見えた。どんな苦難があっても自分の脚で立ち、考え、技術と観察力を鍛錬して己の道を歩み続ける。保身に走ることもなく、後進を育て、地域を守る。その立ち姿に憧れる。全員赤髪のシャンクスみたいだ。

twitterより

農業に興味が無い人ほど知ってほしい内容でしたし

人類全員が知るべき事かもしれません

一人でも多くの方の目に止まりますように〜

twitterより

いやー、凄い人たちでした。点の物語ではなく、点を面で魅せる柴田監督も凄い人だと感じました。とってもいい映画というだけでなく、今の社会が映し出されていて、観て後悔しない作品です!ぜひぜひ、ご覧ください!!

twitterより

学び深く多い映画でした🌾🥒🍅

微生物や虫とも共存共栄。こういう視点あればコロナもあっという間に終わるのに😢

映画はもちろん、パンフの「百姓の視点でみた戦後農業年表」も必見。コロナと一緒で色々都合よく洗脳されてきたのがよく分かります👍

twitterより

久しぶり映画館に。

気になった柴田昌平監督の『#百性の百の声』鑑賞。

近いはずなのに遠い農業の世界。

農文協も初めて知りました。

種苗法改定も報道を鵜呑みにしていたが、農家さんが流出しても「それもチャンスになる」と言い放ったことに驚いたし、逞しくある。

この声はもっと広まって欲しい。

twitterより

百姓の百の声 は柴田監督作品中最高傑作だと思う。

シンプルなドキュメンタリー。

興味のままに進む感じ。

彼の人となりと、他者との関わり方が自然に現れる語り口。(要らぬ敬語じゃない所が特にいい)

過去作と比較すると、それら表現が全く違うからね。同一人物なので本質はぶれてはいないのだけど。

twitterより

初日。素晴らしかった!お米や野菜作りの名人たちに直接話を聴いた様な充実感。困難な状況に叡知で挑むカッコいい方々だ。取り組みの背景にある問題の所在も見えてくる。生産者と消費者の架け橋になる映画✨

twitterより

農の営み そのたくさんの人生に接して行く中で紡ぎ出され、受け手が感じるイメージは多くの人が心のなかで潜在的に求めているものを浮き彫りにしている。農業とか自然に対して興味の有る無しに関わらず、この映画を観る人に何かを与えてくれるーそんな映画であると想う。

facebookより

農業の仕事が、こんなにクリエティヴで面白いなんて!

土や植物のいろんな表情をキャッチする繊細さ。情報収集や共同での情報交換、惜しみない情報公開。時には最先端の技術を大胆に持ち込み、自分流にアレンジしていく。それを日々積み重ねていく。

そして、転んでもただでは起きない、めげずに前向きな人たちが、自分たちの食文化を支えてくれていると思うと嬉しくなる。

人手不足で苦しんでいるのは、自分たちの福祉業界も一緒。こんなに面白い仕事なのに、その魅力が十分に伝わっていないのも似ている。僕らももっとなんとかしなくては‥。百姓たちから、ものすごく元気をもらいました。

facebookより

米、麦、野菜、養鶏、果樹など、幅広い「農」の現場からの息づかいが聞こえてくる。農業というと、ともすると、厳しいとか、ツライとか、大変とかいう声をステレオタイプに想像しがちだが、常に新しいことに挑戦しつづける彼らは、感動や楽しさに溢れ、とにかくエネルギーに満ちている。

土を耕して作物を得るって、たしかに大変なことだけど、その行動を通してしか得られない、かけがえのないものが、本当に多いんだよなあー、とつくづく思いました。

facebookより

百姓の百の声 映画パンフレット と フィンランド・森の精霊と旅をする 同じ制作会社による映像と本 自然に関わる民草の声と知恵 は共通するテーマ

twitterより

農家の強さは己と向き合う強さ

どのお百姓さんも研究者のように農に向き合っている

政策に振り回されながらも強かに生きる

入場プレゼントにお米3合をもらった

今までもらったものの中で最高の一品

3号のお米、一日分の生命をいただいたに等しい

感謝です

twitterより

3ドキュメンタリー映画「#百姓の百の声」を観に十三の #第七芸術劇場 に行った

映画を通し農家が持つ知識の深さや自然観察の洞察力 ,良い作物を作るための努力・技術力の高さを知った

また農家が「種子・農業技術・知識」を共有財産とし「農業」を守ろうとしていることにも感銘を受けた

twitterより

3つの信念

一、己の職業を道楽と思え

一、記録を取ること

一、絶えず新しい技術に挑戦すること

飾り気がなく具体性のある信念だと感服いたしました。

twitterより

今年、劇場に足を運び本当によかったと思う映画のひとつ

『百姓の百の声』🎞

たくさんの人にすすめたかったのでうれしいまとめ記事!

アフタートークの柴田(監督)さんの動画つき。ありがたい✨

twitterより

「農」と関係なく、

“人”として、“生き方そのもの”についても考えさせられる映画です。

百姓の皆さんの生きる術や知恵、人柄がタップリ。これだけ表情が豊かなのか?

そのコタエが、この映画で描かれてます。

宮坂敏史さんのブログより

映画「百姓の百の声」を観る。正月の最初の映画にぴったりだった。1人の経験する作目は限られている。それが3人になれば、その視線や経験を互いに交換し合い次には、よりいいものに出来る。あたりまえの話だが、優位に立とうとするあまり情報を独り占めにする。情報は皆のものにしなければ進歩がない。

宮坂敏史さんのブログより

「いつも食べてる卵、あの鶏達から届いているんだと思ったら、安くはないけれどこれからも買い続けようと思った。

三連休の最終日、良い映画に出逢えて大満足。この私が帰りにパンフレットまで買ったくらい笑 #百姓の百の声

twitterより

現場で工夫して食を支える百姓の様子を伝えるドキュメンタリーで、かなりグッと来るものがありました。

全国の農家を訪れて農家の知恵を取材し伝えている会社、農文協の協力でできた映画らしく、同社が出版している現代農業を映画で見てるよう。

前日色んな人とビジネスについて色々議論して刺激を受けたばかりですが、僕はどういうビジネスを展開するか?って話より、人としてどういう哲学を持って暮らして行くのか?という話が好きなんだな。

監督のお話で、百姓という言葉が放送にそぐわないワードとして扱われている、というのを聞いて驚きました。

僕にとっては百姓という言葉は憧れの言葉なんだけどなー

知恵や技術を駆使して、謙虚にしぶとく生きている人間というイメージ。

今はマネージメントやらないといけない立場だけど、いずれそういう人間に近づきたい。

日本中の人に、今見てほしい映画です。

日本の農業を外から、自給率うんぬんとか、儲かるか儲からんかとか、主義や思想で語るのではなく、百姓がいつも何を考え何に挑んでいるのか、その内面だけを映し出し、丁寧に編んだドキュメンタリーです。

僕がずっと心にしまってきた大切なものが、たくさん出てきます。

全国公開中。

上越では高田世界館で。

かなり長い期間、私も取材を受けたこの映画。もともとは公共放送の予定だったのを、より内容に制約を受けないように、ドキュメンタリー映画での公開に変えた、と聞きました。

全国いろいろな映画館で上映されているので、ぜひ一度見てほしいです。

内容については、実は私は同意できない部分もあります。監督とも議論しました。

ですが、それ以上に、こんなにいろいろな農業者を長時間にわたって取材して、それを一般目線で分かりやすく伝えようとした映像作品はおそらく存在しないと思います。

ほんとうに、現場を知らない食べるだけの人たちにものすごく知ってほしい映画です。

こんな映画を作ってくれた柴田監督に感謝、感謝、感謝!!!!

心より感謝いたします。ありがとう。ありがとう。

なんと言っても 農家として見ていてもワクワクします。そんな映画は滅多にありません。

出てる百姓が一癖も二癖もあるのが魅力的なんです。

それをストレートにに撮ってる柴田監督に拍手👏

無数の百姓により、大量の食糧が生産され、大量の食糧をつくろうとする意志が新しい技術を開発し、蓄積されて歴史をつくってきた。

この令和の時代にカメラをもって百姓にぎゅとぎゅと寄っていったのがこの映画だと思う。

販売実績、取り扱い金額ばかりが農家、事業所の評価の対象になっているこの世の中。もっと違うものもあるだろう。金が欲しいのは当たり前だが、それ以上の何かを探し求めてきた人びとがいる。百姓はいろいろなことができる人だ。穀類をはじめ、たくさんの野菜、果樹を栽培でき、加工 調理、農機の運転、メンテナンスなどなど、学び続けなければ いけない。

ひとり勝ちは許してもらえないし、いつまでも続かないのが自然だ。それ故勉強しなければいけないし、いろいろできるようになることが百姓の楽しみだ。

どんな時代が来ても、どんな気象が来ても、へばりついて生きていくのが百姓だ。成功しているかどうかはわからないが、一所懸命生きている人を見るのは元気が出てくる。

しのいで、しのいで生きていくのが百姓だ。そんな百姓の生きざまを観てほしい。

これは見えないものが見えてくる映画である。

大きな言葉で「農業問題」「食糧安保」などと数字を元にしたテーマを語っていては「百姓国」が伝えるべき「楽しいこと」は見えてこない。

農の現場が語る小さな言葉のひとつひとつが、日本列島の「百姓宣言」になるのだろう。

僕は2010年からニワカ百姓をやっている。猫の眉間ほどの田んぼで手植え、手刈り、ハゼ干しの米作りもしたことがある。北摂の野生トマト、キンカントマトのタネを仲間とともに10年間、つないできた。

半農半X研究所・主任研究員として、「百の声」には百パーセント、共感した。

手元にある『新聞用字用語集』では「百姓」を〈差別語、不快用語〉としている。マスメディアが言葉狩りをするなら、私たち小さなメディアが「百姓」を歌い上げればよい。

映画にも登場した虫見板を広めた宇根豊さんの『国民のための百姓学』は僕のバイブルだった。

いい映画にはいいパンフレットがついてくる。

その最終頁〈百姓の視点でみた戦後農業年表〉を熟読した。後世に遺る資料だと思う。

ひとつだけお願いするとしたら、〈半農半X史〉も加えてほしかった。

映画「百姓の百の声」・・・感動の一言です。

農業を取り巻く社会情勢が確かに厳しく、先行き不透明な要素が多分にありますが、これだけプラスイメージでしかもしたたかに農業を映し出した映画やテレビを見たことがありません。見終わった後、農業に携わっていることの誇りと自信と希望がふつふつと沸き起こってきました。

わが農園も祖父、父の代から農業を続けてきた専業農家ですが、いつの時代にも時代の波に翻弄されながらもいろいろと工夫や農家同士の助け合いのなかで乗り切ってきたように思います。平成3年の台風19号の時は、ハウスは全壊し、父もかなりショックを受けたようでしたが、なんとか立て直してくれました。

とにかく今、大切なのは食と農の距離をできるがぎり縮めていくことが何より必要と考えます。私も現在、娘夫婦と一緒に農業経営に携わっていますが、4年前に娘婿に経営移譲を行い、出荷調整を中心とした後方支援の立場で頑張っています。娘婿もじっくりと作物と向かい合ってくれて私よりも観察力があり、農業への適性がありそうです。英語や算数は大嫌いだが、理科は大好きらしいです(笑)熊本のまちのど真ん中の出身なんですが・・・

娘婿も一緒にわが家の農業のかたわら、農業のすそ野を広げていきたいとの思いから、農業体験農園の運営に関わっています。知り合いの農家と先日情報交換していた時、「よその国は戦争に備えて徴兵制をひいている国も多いが、日本は徴農制をひいて、国民が一定の時期に必ず農業に携われるような法律がほしいなぁ」という話で盛りあがりました。

映画、とってもよかったです!

感動したとか感激したとかいう言葉では言い表せなくて、なんて言ったらいいのかわかりませんが「あーこういう映画があってよかった。こんなふうに農家の人たちが紹介されてよかった」と涙が出ました。

私は百姓を舐めてはいけないってとこが大好きです。

私はこの春から千葉県木更津市で就農しました。実家が農家で米と梨を栽培しています。私は28の時にアパレルで起業して楽しくやってたのですが、両親が80代となりその仕事を繋いでいきたいと数年前から考えるようになりました。ちょうどサラリーマンの兄が急に有機稲作を始めたのもその頃でした。私は両親の梨を手伝うつもりだったのですが、まだまだ現役の80代両親にせっつかれて畑を購入、手伝うどころか手伝われてばかりいます。周りの高齢農家の方々にも助けられてばかりで、まさに「百姓を舐めてはいけない」です。

80代になっても自分の手と足と知恵と工夫でちゃんと糧を得ているだけでなく、他の人を助け知恵と工夫を惜しみなく分け与える人たちがこんなにいる事に感動していたのですが、この映画もおんなじでした。

農に関心がある人や農関係の映画って、どうしても有機農業や自然農法などに偏りがちで、私自身もそういった事に関心はあるのですが「そういう事じゃないんだよな〜農法とかじゃなくて、もっと大きな視点で考えたいし話したいんだよ」と思いつつ、それを言葉にするのはとても難しいことでした。

そういう意味でも映画って、クリエイションてすごいなぁと再認識しました。

「百姓が主役! 映画「百姓の百の声」。学びと希望と勇気とやる気をもらい、すごく痛快で、笑いあり、なみだあり、本質をとらえた意味の深い映画でした。この国のいのちに対する課題を浮彫にし、出てくる百姓たちはみんな、強い意志と自信に満ちていて、この国の未来に、まだ希望が見出だせるのでした。

横川シネマは満席。映画が終わって電気が着くと、映画館には沢山の知った顔ぶれ。津々浦々で一生懸命に長年取り組んでいる人たちに再会しました。

その後の交流会も満席で、主催する農文協の方達の想いも本当に良かった。さらに広島ジーンバンクで長年、豊かさと人々の財産でもある種を守り続けて来られた船越建明先生も発言され、そのジーンバンクや種子を守る取り組みをしている方たちも。うちも、種の多様性と豊かさを守る意味を知って頂きたいと、三種類の里芋の食べ比べをさせて頂きました。

映画「百姓の百の声」。日本の文化と風景を作り出し、いのちの豊かさを支え続けて来た百姓の個の存在の大きさにあらためて思いを馳せることになりました。

facebookより

仙台チネ・ラヴィータで監督と生産者のトークショーの回に参加。観たの2回目ですが、そういえばこういうシーンあった、みたいにこぼれ落ちてたシーンがたくさん。メモしながら見たい。

会場に生産者が多くて、もっと突っ込んだ話、もっと強く伝えて欲しい、という声もありましたが、僕の感想としてはあのバランスがとても良いと思ってるんですよね。

社会における農業の諸問題を考える素材はたくさん散りばめられている。種子の権利問題、減反、原発、スマート農業、大規模化の推進等々。その要因をどうこう議論するよりも、その中でたくましく笑顔でサバイブする百姓の魅力をまず伝えるという所で。

この人達を好きになる事で、その背景を考える素材にもなると思う。

見た人がどう考えるか?という事も含めてが映画体験なので、補助線はひきつつも見た人が考えるという事かなと。結論を出して主張し過ぎると、むしろ聞きたくないってなっちゃう人もいるかもしれないし、わかってないのにわかった気になってしまう事もある。もっと議論を進めたい人は、これをまず観てもらって、そこから自分なりの解釈や、補足情報を伝える事で背景にある諸問題の考察につなげる事はできると思う。

秋田の大潟村の生産者もいらして、大規模農地で思う存分作るぞと移住して農業し始めたとたんに減反政策が始まって、それに従う農家と従わない農家で亀裂が生まれた話とか、ホント胸が痛みました。

農家同士で争うのはおかしいんだよな~。闘う相手がいるとしたらもっと別なもの。農法や考え方含めて色んな農家がいても良いじゃんね。野菜の種の多様性と同じ事。

パンフレットもおススメ。戦後の農業史が現場目線でうまくまとまってて、教科書にしたいくらい。自分が農業に携わっているからすんなり頭に入るけど、知らない人はあれどういう事なの?って事はあるかもしれないので、一緒に見たいって人いたら一緒に行きますよw

大農家でも極端な話でもなく「うちの農業もこの半径に入っているな」と思うお話。でもわくわくするような知の蓄積と発見がありました

父が買ってる「現代農業」📖

読んでみよ

あと、ケンカせずに今年も楽しく農作業がんばろ✨

twitterより

「百姓の百の声」観た。

知識経験をばんばんシェアする懐の深い深い人がたくさん出てくる。教えて楽しいし教えられて楽しい。切磋琢磨すると余計に楽しい。これは誰かに使われている立場の人には少ない感覚で、小さい畑でも自分の責任で何かしている人が持てるものなのかな。

twitterより

日田リベルテにて、久しぶりにドキュメンタリー映画を見た。「百姓の百の声」

農家としてどう見えるのか、行きがけに不安はあったが結果、とても元気を貰える映画だった。

登場する農家からは、生きる力が溢れていた。自然や人に感謝し、知恵をしぼり、失敗を糧に次を見据え、そしてそこから得た情報を独占せず、共通の財産として公開する。これが瑞穂の国の百姓国のあり方なんだと感じた。そして自分のやろうとしていることに間違いないと思えた。

街の人は種を蒔けば食べ物ができると思っている人も多いと聞く。けれど、この映画を観れば、一つの作物ができるまでに農家一人一人がどれだけの知恵を注いでいるのかがわかり愛おしくなる。決して悲観的ではなく、いつも前を向いている。本当にいい笑顔に出逢えた。

監督の柴田さんのトークを聞きながら、土の匂いのする人だと感じた。

百姓の努力の凄さ。私は今、農業について学んでいますが、それは農業のほんの一部です。百姓たちは、その日の気温や湿度、状態に応じて栽培方法を変える必要があります。植物を育てることの難しさを改めて、この映画で感じることができました。この難しさが、百姓が百姓を続けたい、新しく百姓になりたいと人に感じさせる魅力につながるのではないかと思いました。私も知識を元に育てるのではなく、毎日植物を観察し、「植物の声が聞ける」人間になりたいです。

僕がこの映画を見て思ったことは、自分が普段学んでいる農業分野でのテレビなどのマスコミの報道などでは見えて来なかったこと、今まで自分の中では思い込んでいた農家や農業に対する政策などのイメージが実情とはかけ離れていたことなどを気づかされました。

今までは農業は年を経るごとに自動化し、最終的には広大な農場を極少数の人が管理することになると、農業への今まで工場で活用されていた技術の駆使や、近年の農業人口の減少により、思っていました。

日本や世界の農業の長い歴史において、育種や耕作、農機具の開発が長きにわたって行われ、農家たちが紡ぎ出してきた技術が他の産業に多大な影響を与え、今日の発展に寄与していることに感動しました。

映像を3回見て、1回よりも2回見たほうが意味を理解したり、すごいと思う映像がけっこう増えることや、農業の大変さ楽しさが増えることを知りました。

ディズニーランド3つ分の田んぼをたった1台の田植機で稲作している映像、大変なはずなのに、疲れた顔を1ミリもせずに楽しそうに笑っていて、とても感動しました。りんご、稲作の農家さんは、命を最大限に輝かせている。ぶどうの農家さんはふたごのぶどうを栽培している。天敵で虫を減らす発想は思いつかなったです。

この映画を見て、農家さん1人1人には、それぞれ違ったやり方や信念があるなと思いました。農家さんがおっしゃっていたことの中で、どんな仕事も楽しくなければやってはいけないということに共感しました。その方は、農業を道楽としているからこそ続けることができるのだろうと思いました。

私は現在、短大で園芸を学んでいますが、ここまで農家のコアな部分を知る機会はなかったと感じています。非常に良い経験となりました。

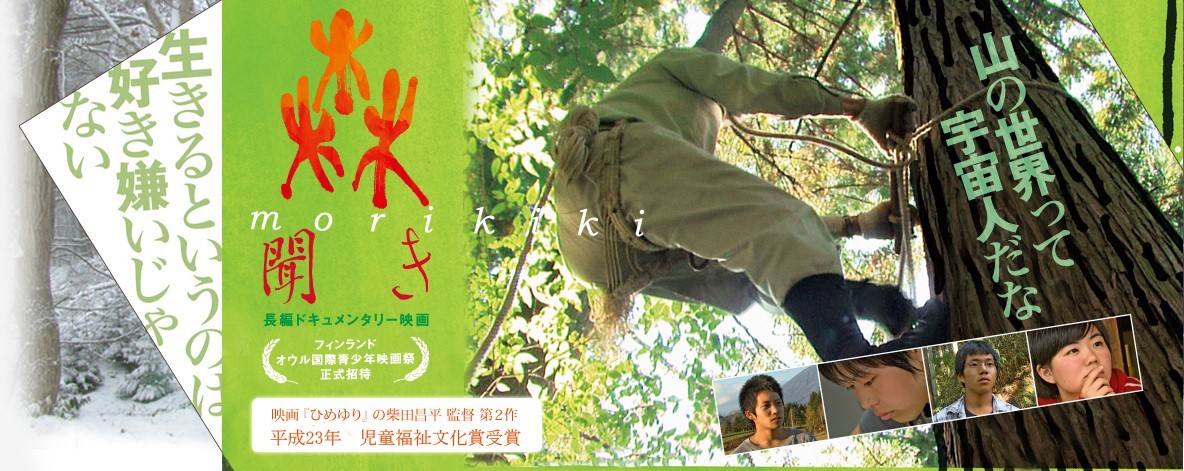

1963年東京生まれ。NHK(沖縄放送局→東京・報道局特報部)に4年間勤務の後、日本全国の農山漁村の生活文化を記録する「民族文化映像研究所」で記録映画に従事。31歳で独立し、プロダクション・エイシアを設立。NHKの特集番組のほか、海外放送局との国際共同制作の最前線でも活躍。

▲劇場公開作品は『ひめゆり』『森聞き』『千年の一滴 だし しょうゆ』『陶王子 2万年の旅』。

▲テレビ番組では NHKスペシャル『クニ子おばばと不思議の森』、『北海道 豆と開拓者たちの物語』、『世界里山紀行 フィンランド・森とともに生きる』、『新シルクロード』など。

▲受賞作品多数

▲2022年ポプラ社から「ももちゃんのピアノ 沖縄戦・ひめゆり学徒の物語」を出版。

.

沖縄出身。父は小さな畑を耕してきた。柴田昌平監督とは夫婦であり、その作品群のプロデューサーとして共に制作を続けてきた。『百姓の百の声』では撮影も担当。

2022年春からは、自宅のある西東京市で、30平米の畑を、農家に指導してもらって耕している。

農業関係を得意とする出版社で、一般社団法人。名前は似ていますが、農協とはまったく別の組織です。

「農家に学び、地域とともに」をテーゼに設立され、その基幹となっている月刊誌「現代農業」は100年の歴史を持ちます。自然と向き合う観察眼、作物を生かす力など、百姓の知恵を記録しつづけてきました。日本各地の郷土食や、江戸時代の農法なども掘り起こし、全集化しています。

農家で、農文協や「現代農業」を知らない人はいないでしょう。

監修 百合田敬依子(農文協)

音楽 Dan Parry

甘茶

題字 財前 謙

メインビジュアル 阿部 結

撮影 柴田昌平・大兼久由美・川口慎一郎

編集 高橋慶太・柴田昌平

音声 柳田敬太

カラーグレーディング 堀井威久麿

音声ガイド語り 小谷あゆみ

宣伝 松井寛子

富士 海

宮元万梨子

製作デスク 宮川尚子

上野礼子

自然村

水谷正一

纐纈あや

高嶋敏展

高嶋雅子

宮沢佳奈枝

雨読晴耕村舎

横尾正敏

山本美奈子

koko

kiko

和田ながまさ

| 上映媒体 | 基本上映料 |

| DVD ブルーレイ | 【50人以下】 50,000円+消費税=55,000円、及び送料実費 【100人以下】70,000円+消費税=77,000円、及び送料実費 ※101人目からは、おひとり500円(+税) ※上限は、15万円 (+税) |

|---|---|

| 〇1日何回でも上映できます。 〇複数日にわたる上映にしたい場合はご相談ください。 〇固定料金をご希望の方(自治体など)は、別途、ご相談ください。 いただいた上映料は、次回作のための製作資金になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 |

|

| ステップ | |||

| 1 | 仲間を募る | ||

|---|---|---|---|

| 「上映会を開催しよう!」という想いのある有志を募り、準備や告知などのために5〜10人ほどの仲間を集めてチームを組むと良いでしょう。 「映画『百姓の百の声』を〇〇町で観る会」などチーム名(主催者名)を決め、上映事務局(プロダクション・エイシア)との窓口となる担当者を決めます。 |

|||

| 2 | 上映目的と予算を検討する | ||

| 規模(集客数)などを検討します。また関係者限定にするか、一般募集をするか、上映会後にどういう交流会をするなどをご検討ください。 また、上映会開催に必要な費用を把握し、その捻出方法(チケット収益/協賛金の募集/助成金の申請など)も考えましょう。 地域を活性化するなどの助成金も比較的得やすいと思います。 |

|||

| 3 | 上映会にかかる費用 | ||

| *基本上映料 | 上記のとおり | ||

| 会場使用料 | 公民館や市民ホールなどの公共施設を借りる費用。 使用目的によって、減免措置になる場合もあります。 |

||

| 上映機材費 | 上映用のDVD/ブルーレイ再生機材 プロジェクターやスクリーン アンプやミキサーなどの音響装置のレンタル代 (会場に備え付けの場合もあります) |

||

| 送料・手数料等 | 上映用DVDなどの、発送・返却時の宅急便代 チラシ・ポスターなど送付物の発送料 上映料金の振込手数料 |

||

| 宣伝材料費 | チラシ、ポスターなどの費用 ※チラシ・ポスターはご自身で作っていただいて構いません (参考例)岡山県真庭市の上映実行委員会が自分たちで作ったチラシ ダウンロード  ➡ダウンロード➡ ➡ダウンロード➡ |

||

| その他 | 人件費、その他雑費 など | ||

| 監督を呼びたい場合 | 交通費・謝礼など | ||

| 4 | 上映事務局(プロダクション・エイシア)に相談 | ||

| 上映会どうしが近くてバッティングしないかなど、トラブルが起こらないように調整します。 | |||

| 5 | 日時と上映場所の決定 | ||

| 上映事務局(プロダクション・エイシア)に相談の上、最終決定してください。 | |||

| 6 | 助成金や後援などの依頼 | ||

| 集客UPのために、上映会のテーマに賛同していただけそうな団体に後援をいただくことをお勧めします。 後援が付くと、上映会への信頼感が高まる・宣伝活動がしやすくなる・後援団体の関係者にも宣伝効果があるといったメリットがあります。 また、「地域を活性化する」などの目的が明快なら、行政から助成金を得られることもあるようです。 |

|||

| 7 | 宣伝活動 | ||

| ご自身でチラシやポスターを制作するためのデータは、無料でご利用いただけます。 お店・施設へのチラシやポスターの設置、地域の集まりでの告知など、地域密着型の宣伝が、集客には効果的なようです。 FacebookページやTwitterなどWeb上での情報発信も、ほとんどの主催者様が行なっています。 上映事務局でも、紙のチラシ、ポスターをご用意できますが、こちらでご用意しているものは有料となります。ぜひ、皆さんオリジナルのチラシを作ってみてください。 |

|||

| 8 | 映画上映と交流会 | ||

| そしていよいよ上映会。 上映後は、映画をダシにしながら、皆さんの地域で、交流を深めてください。 ※自主上映会と、その後に交流会を行った参考例があります。 『現代農業』12月号で紹介されています。 こちら    上映会報告(1)みんなで話せた 確実に届いた 上映会報告(1)みんなで話せた 確実に届いた

|

|||

| ☆ | もっと知りたいとき | ||

| 他の地域ではどんな工夫をして上映会をしたのか、 これまでの取り組みや成功例を参考にしたいという声があります。 過去の上映会の担当者におつなぎできる場合もありますので事務局にご連絡ください。 |

|||

| 地域 | 劇場名 | 公開日 | ||

| 新宿・野鳥の森シアター |

||||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター 2023年 | 【上映終了】 2023年2月11日(土・祝)、2月18日(土)、3月11日(土)、3月19日(日)、4月8日(土)、6月11日(日)、7月17日(月・祝)、8月20日(日)、9月16日(土)、12月10日(日) | ||

|---|---|---|---|---|

|

※2023年2月11日(土・祝) ※2023年2月18日(土) ※2023年3月11日(土) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と並映 ※2023年3月19日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と並映 ※2023年4月8日(土) ☆上映後、岩手県九戸村で同日・同時刻に行われている自主上映会場とオンラインで結び、監督を交え、交流会。 ※2023年6月11日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と並映 ※2023年7月17日(月・祝) ☆『森聞き』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2023年8月20日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』『森聞き』(柴田昌平監督作品)と並映 ※2023年9月16日(土) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2023年12月10日(日) ☆『森聞き』(柴田昌平監督作品)と並映 |

||||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター 2024年 | 【上映終了】 2024年1月14日(日)、2月11日(日)、3月17日(日)、4月14日(日)、5月19日(日)、6月9日(日)、7月15日(月・祝)、9月16日(土)、10月20日(日)、12月7日(土) | ||

|

※2024年1月14日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年2月11日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年3月17日(日) ☆『陶王子 2万年の旅』(柴田昌平監督作品) と併映 ※2024年4月14日(日) ☆『陶王子 2万年の旅』(柴田昌平監督作品) と併映 ※2024年5月19日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年6月9日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年7月15日(月・祝) ☆『森聞き』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年9月16日(月・祝) ☆『陶王子 2万年の旅』(柴田昌平監督作品) と併映 ※2024年10月20日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2024年12月7日(土) ☆『森聞き』(柴田昌平監督作品)と併映 |

||||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター 2025年 | 【上映終了】 2025年1月4日(土)、2月11日(火・祝)、3月9日(日)、4月29日(火・祝)、5月25日(日)、6月22日(日)、9月15日(月・祝)、10月25日(土)、11月24日(月・祝)

| ||

|

※2025年1月4日(土) ☆『陶王子 2万年の旅』(柴田昌平監督作品) と併映 ※2025年2月11日(火・祝) ☆『陶王子 2万年の旅』(柴田昌平監督作品) と併映 ※2025年3月9日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年4月29日(火・祝) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年5月25日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年6月22日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年9月15日(日) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年10月25日(土) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※2025年11月24日(月・祝) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映

|

||||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター 2026年 | 【上映終了】 2026年1月12日(月・祝)

| ||

|

※2026年1月12日(月・祝) ☆『千年の一滴 だし しょうゆ』(柴田昌平監督作品)と併映 ※新宿・野鳥の森シアターのお客様の声は

|

||||

| 北海道 |

||||

| 北海道 | シアターキノ (北海道札幌市中央区南3条西6丁目 南3条グランドビル 2F) | 劇場 | 【上映終了】 2024年11月23日(土)、25(月) | |

|

【上映時間】 11/23(土) 15:30~ 11/25(日) 15:30~ 【イベント】 11/23(土)・24(日)上映後、柴田昌平監督ゲストトーク! 24(日)のトークは柴田昌平監督作『千年の一滴 だし しょうゆ』上映後となります。 |

||||

| 北海道 | 北海道クリスチャンセンターホール (札幌市北区北7条西6丁目) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月2日(土) | |

|

【主催者】 映画「百姓の百の声」上映札幌実行委員会 申し込み用紙兼ねたチラシ:チラシはこちら 【お問い合わせ】 農文協北海道支部 【主催者コメント】 このドキュメンタリー映画「百姓の百の声」は再び「食と農」の関係を取り戻すきっかけになる一本です。米や野菜や果物の向こうに、農家の姿を想像できる人が増えることを願って、北海道で初となる上映会を開催します。 |

||||

| 北海道 | 美唄市立郷土史料館 視聴覚室 (北海道美唄市西2条南1丁目2-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年2月25日(日) | |

|

【主催者】 みんなの農園(つながりを考える会びばい) 詳細情報:チラシ表PDF、チラシ裏PDF 【主催者コメント】 有志が集まり”みんなの農園”が始まったのが3年前、町中の空き地を利用して野菜を育てていく過程で、日本の食糧をささえる農業をもっと理解したいとの思いで”百姓の百の声”の上映会を企画しました。 |

||||

| 北海道 | 町立小清水図書館 視聴覚室 (北海道斜里郡小清水町南町2-27-7) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年3月30日(土) | |

|

【主催者】 地域と映画を楽しむ会 【お問い合わせ】 詳細情報:チラシ 【主催者コメント】 地方ではなかなか見ることのできないドキュメンタリー映画を皆さんと見れることを楽しみにしています。農家の方はもちろん、農家ではない方ともこの映画を一緒に楽しみたいです。 |

||||

| 北海道 | 下川町総合福祉センター ハピネス(大広間) (上川郡下川町幸町40-1) | 自主上映会 | 2025年3月22日(土) | |

|

【主催者】 つぶつぶつむぎ研究舎、下川くらしネット(すまっこシネマ部会) 【主催者コメント】 いつもあたりまえに食べている野菜。スーパーで買ったり、宅配で届いたり、おすそ分けでいただいたり。どの野菜にも私たちの手に届くまでのストーリーがあるはずで、そのストーリーを見せてくれるであろうこの映画の上映会をできることにワクワクしています。 |

||||

| 北海道 | 別海町青少年プラザ (北海道野付郡別海町別海旭町47-1) | 自主上映会 | 2025年5月24日(土)

| |

|

【主催者】 ハチドリしぺつの会 【共催】 適塾 |

||||

| 北海道 | 室蘭市中小企業センター 視聴覚室 (室蘭市東町4-29-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年11月16日(日) | |

|

【主催者】 室蘭シネマクラブ 【主催者コメント】 農業はわたしたちの命綱です。それをになっているのは日本のお百姓さんです。その姿、その声にいまこそ目を向け、耳をかたむけてみませんか。 |

||||

| 東北 |

||||

| 岩手 | シネマ・デ・アエル (先行試写会) | 0193-64-5588 | 【上映終了】 2022年10月1日(土) 〜2日(日)) | |

| 10月1日(土)柴田昌平監督の舞台挨拶あり 『陶王子 2万年の旅』と併映 上映会の詳細は  柴田監督によるレポート【note】 柴田監督によるレポート【note】 |

||||

| 青森 | シネマディクト | 017-722-2068 | 【上映終了】 2023年3月18日(土)~ 3月31日(金) | |

| ※雪融け後、農繁期が始まる前に!ということで、公開日が決まりました 【イベント情報】 ☆3月18日(土) □13時10分からの上映会の後、舞台挨拶 □16時~17時30分 交流会 ■白取克之さん(東北農民管弦楽団代表) ■斉藤久子さん(五所川原市・農家民宿・須恵器の里清久) ■柴田監督 |

||||

| 宮城 | チネ・ラヴィータ | 022-299-5555 | 【上映終了】 2023年2月3日(金)~ 一週間延長決定 2月16日(木)まで | |

|

【イベント情報】 ☆2月5日(日)10時の回上映後 ■堀米 薫さん 角田市・12代続く専業農家の主婦 児童文学作家として農業等をモチーフに絵本 多数 ■三浦隆弘さん 名取市・在来野菜農家 宮城県名物「せり鍋」仕掛け人 ■柴田監督 |

||||

| 山形 | フォーラム山形 | 023-632-3220 | 【上映終了】 2023年2月3日(金)~ 2月9日(木) | |

|

【イベント情報】 ☆2月4日(土)14時の回上映後 ■高橋博さん 寒河江市・本作出演者 発酵を利用した低農薬の栽培法。 丸八やたら漬けの原料も栽培していた。 ■古田晋さん 朝日町・リンゴ栽培 埼玉から移住して地域とともに生きる。 ■渡辺裕太さん 26歳・中山町・果樹栽培 柴田監督と中学生の頃から細々と交流してきた。 110人の中学の同級生で就農したのは裕太君ひとり。 ■柴田監督 ※山形のゲストについて監督が書いたnote記事はこちら➡ |

||||

| 山形 | フォーラム東根 | 0237-43-8061 | 【上映終了】 2023年3月3日(金)~ 上映延長決定 3月16日(木)まで | |

| 山形 | 鶴岡まちなかキネマ (山形県鶴岡市山王町13-36) | 劇場 | 【上映終了】 2023年10月21日(土)~11月3日(金)※火曜定休 | |

|

||||

| 福島 | フォーラム福島 | 024-533-1717 | 【上映終了】 2023年2月3日(金)~ 2月9日(木) | |

|

【イベント情報】 ☆2月4日(土)10時の回上映後 ■薄井勝利さん 本作出演者・須賀川市 日本の稲作をリードしてきた米作りの巨匠。 全国に弟子がいる ■薄井勝史さん 28歳、勝利さんの孫 一緒に農業を始めて5年になる。 ■大河原伸さん 田村市で米や野菜を栽培。 劇団「赤いトマト」で 子どもたちに 農の素晴らしさを伝える活動もしている。 ■大河原多津子さん 同上。震災後 福島の野菜の放射線量を計って売る直売所 兼レストラン「えすぺり」を、夫の伸さんと立ち上げた。 ■柴田監督 ※大河原伸さん&多津子さんについて監督が書いたnote記事はこちら➡ |

||||

| 青森 | ジョイワーク三戸 | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年3月19日(日) | |

|

【お問合わせ】 三戸町農業活性化協議会 (三戸町農林課) 【お申込み】 3月15日(水)までに三戸町役場農林課へ ※三戸町、在住・在勤の方対象 【イベント情報】 上映終了後柴田昌平監督と座談会を予定 【主催者コメント】 生活を支える食べ物を作る「農業」、販売し収入を得る「農業」、集落の人と人を繋ぐ「農業」、 心の癒しを与える「農業」。 「農業」っていろいろな人がいて、様々な見え方がしておもしろい。 「農業」のこれからのため、あらためて現在を見つめたい。 |

||||

| 青森 | ふるさとの家 (青森県三戸郡五戸町倉石又重上川原110-2) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年10月22日(日) | |

|

【主催者】 ふるさとの家保存会 詳細情報:チラシPDF 【主催者コメント】 ”食”の源をともに考え、地域の農とかかわりあえる日になればと思っています。上映後にマーケットを企画しています。 |

||||

| 岩手 | 九戸村公民館2階 ほずホール (九戸村大字伊保内10-11-6) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年4月7日(金) ~8日(土) | |

|

【イベント情報】 4/8(土)2回目上映終了後、東京「新宿・野鳥の森シアター」で同日・同時刻に行われている上映会場とオンラインで結び、柴田監督も交えて、交流会を予定。 【主催者コメント】 百姓の人はもちろん、百姓文化が濃く残っているこの土地で暮らす多くの人と一緒に観たいです。 この作品を観て、画面の中の人や一緒に観た人と、それぞれが仕舞っているはずの「農」について 馳せる思いを、共有できたような気持になりました。 |

||||

| 秋田 | アウトクロップ | 080-3710-3184 | 【上映終了】 2023年3月10日(金) ~12日(日) | |

|

【イベント情報】 3月11日(土)、12日(日) 10時〜(約3時間)※食事付き上映 ※各日最終回のみ座談会つき(参加任意) |

||||

| 宮城 | 石森ふれあいセンター (宮城県登米市) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月26日(日) | |

|

【イベント情報】 上映終了後、伊藤俊哉さん(わかば農場)のトークあり。トークショー 【主催者】 「百姓の百の声」とめ実行委員会 案内チラシはこちら 表、裏 【主催者コメント】 身近にある地域の食や農に対して、作り手、受け手、共に拡がりやつながりを持つきっかけにしたいです。主力作物「お米」の魅力や可能性を拡げる米農家さんによる話もお楽しみ。 |

||||

| 宮城 | 入谷童子下センター「四季の里」 (宮城県本吉郡南三陸町入谷新童子下42) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月2日(土) | |

|

【主催者】 入谷の里山活性化協議会 詳細ホームページ:https://iriyanosatoyama.com/ 【主催者コメント】 南三陸町入谷の里を守っていくために、地域に長年暮らす人たちだけでなく、若者・移住者も巻き込んで、入谷の里山活性化協議会としてイベントや勉強会をしています。「百姓の百の声」を観て、ぜひ地域の仲間と共有したいと思いこの会を企画しました。 |

||||

| 宮城 | 仙台メディアテーク (仙台市青葉区春日町2-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月14日(日) | |

|

【イベント情報】 各回上映後、宮城の生産者と柴田昌平(本作監督)のトーク 【午前の部】 柴田昌平監督 西塚敦子さん(大郷グリーンファーマーズ) 渡辺重貴さん(秋保ゆうきの会 くまっこ農園) 【午後の部】 柴田昌平監督 鈴木久美子さん(秋保ゆうきの会 あおぞら農園) 松野剛明さん(大郷グリーンファーマーズ) ※登壇者は都合などにより変更になる場合があります。 【主催者】 食べ物変えたいママプロジェクトみやぎ 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:Facebookイベントページ 【主催者コメント】 低い食料自給率、担い手不足・・・農業を語る言葉は厳しいものばかり。でも百姓には豊かな力があることを見せてくれるこの映画を通して、未来はよくできるよという希望を分かち合いたいと願っています。 |

||||

| 山形 | 三川町子育て交流施設 テオトル (山形県東田川郡三川町押切新田桜木8-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月28日(日) | |

|

【主催者】 農事組合法人庄内協同ファーム 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:https://shonaifarm.com 【主催者コメント】 私たちは「農家の自立」を目指し、有機農産物と加工品などを販売する産直産地として活動して来ました。急展開を始めている生産現場で、農家自身がこの現実を乗り越えて行くのかを「百姓の百の声」を上映後に自由に楽しく語り合えたらと思っています。 |

||||

| 福島 | 三春交流会館「まほら」 小ホール (福島県田村郡三春町字大町191) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年6月24日(土) | |

|

【イベント情報】 柴田昌平監督によるトークショーを開催します。 【主催者】 「百姓の百の声」上映実行委員会 【主催者コメント】 観て感動した「百姓の百の声」を一人でも多くの人に観てもらいたい。特に同じ農民に観てもらい、自信を回復してほしい。消費者の皆さんには日本の農業について考えてほしい。 |

||||

| 福島 | 須賀川市岩瀬コミュニテイセンター講堂 (須賀川市柱田字中地前22 岩瀬市民サービスセンター) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年9月17日(日) | |

|

【主催者】 ブランドすかがわ推進協議会(みらいの農業フェア) 詳細ホームページ:http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/ 【主催者コメント】 農業の担い手不足は、産業に農業の割合が多い地方において、大きな課題となっています。この映画を通じて、創意工夫を凝らして活発に営農している農家を紹介することで、農業の魅力を伝え、地域農業の活性化や新規就農について考える機会を作ります。 |

||||

| 福島 | いわき市三和町 OJONCO館 (いわき市三和町上三坂字中町86−1) | 自主上映会 | 2025年3月2日(日) | |

|

【主催者】 上三坂「治療院カフェ」 詳細ホームページ:こちら 【主催者コメント】 いわき市三和町上三坂にオープンした「治療院カフェ」の1周年記念イベントとして上映します。 |

||||

| 福島 | 本宮市 白沢公民館大ホール (福島県本宮市白岩字堤崎500) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年11月9日(日) | |

|

【主催者】 本宮若手農業団 【主催者コメント】 「食」の原点である「農」と、全国の農家(百姓)が持つ独自の知恵や底力を、地域住民に鮮やかに伝えたい。 |

||||

| 関東 |

||||

| 東京 | ポレポレ東中野 | 03-3371-0088 | 【上映終了】 2022年11月5日(土)~ 12月16日(金)まで | |

|

【イベント情報】 ■11月5日(土)ゲスト:上野長一さん(百姓・本作出演)&柴田昌平(本作監督) ■11月6日(日)ゲスト:横田修一さん(百姓・本作出演)&柴田昌平(本作監督) ■11月12日(土)ゲスト:薄井勝利さん(百姓・本作出演)&柴田昌平(本作監督) ■11月13日(日)ゲスト:遠藤春奈さん(百姓・本作語り)&柴田昌平(本作監督) 交流会の詳細は↓ |

||||

| 東京 | シネマ・チュプキ・タバタ | 03-6240-8480 | 【上映終了】 2023年1月19日(木) ~31日(火) | |

|

【イベント情報】 ・1月19日、21日、21日、31日:大兼久由美(プロデューサー・撮影) ※バリアフリー字幕付き版の上映です ※音声ガイドもご利用いただけます |

||||

| 東京 | 江古田映画祭 | 03-3948-5328 | 【上映終了】 2023年3月2日(木)、7日(火)、3月9日(木) | |

|

【主催者コメント】 12回目を迎えた江古田映画祭。テーマは、福島を忘れない。 原発などに加え、環境や農業をテーマにすぐれたドキュメンタリーを上映します。 実行委員会の全会一致でこの素晴らしい作品を見ていただきたいたいです。 |

||||

| 東京 | 新宿・野鳥の森シアター | 【上映終了】 2023年2月11日(土・祝)、18日(土)、3月11日(土)、19日(日) 4月8日(土) | ||

|

【イベント情報】 2023年2月11日(土・祝) 柴田昌平監督と感想シェア会 2月18日(土) 大兼久由美プロデューサーと感想シェア会 3月11日(土) 大兼久由美プロデューサーと感想シェア会 3月19日(日) 百姓スタッフとお話し会 4月8日(土) 柴田昌平監督来場 岩手県九戸村とオンライン交流 |

||||

| 群馬 | シネマテークたかさき | 027-325-1744 | 【上映終了】 2023年3月3日(金) ~3月9日(木) | |

|

【イベント情報】 ☆3月5日(日) トークショー ■遠藤春奈さん(本作出演・こんにゃく栽培) ■柴田監督 |

||||

| 神奈川 | シネマ・ジャック&ベティ | 045-243-9800 | 【上映終了】 2022年12月10日(土) ~23日(金) | |

|

【イベント情報】 ☆12月10日(土)舞台挨拶と交流会 ゲスト:上野長一さん(百姓・本作出演)&柴田昌平(本作監督) ☆12月11日(日)舞台挨拶と交流会 ゲスト:柴田昌平(本作監督) 交流会の詳細やお申し込み方法は  ジャック&ベティHPでご確認ください ジャック&ベティHPでご確認ください『陶王子 2万年の旅』も同時上映 ■12/10(土)~16(金) ☆12月10日(土)、11日(日)監督の舞台挨拶あり ➡『陶王子 2万年の旅』公式HP |

||||

| 神奈川 | シネマアミーゴ | 046-873-5643 | 【上映終了】 2023年2月19日(日) ~3月4日(土) | |

| 埼玉 | 深谷シネマ | 048-577-4253 | 【上映終了】 2023年3月26日(日) ~4月8日(土) | |

|

【イベント情報】 3月26日(日)大兼久由美プロデューサーの舞台挨拶

|

||||

| 東京 | くにたち映画館 | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年5月20日(土)~ 5月21日(日) | |

|

【イベント情報】 5月21日(日)14:00の回上映後に大兼久由美プロデューサーによるトークショーを開催します。 【お問い合わせ】 ホームページ:くにたち映画館 【開催地】アグレアブル・ミュゼ(定員25名) 国分寺市光町1-42-8 (国立駅北口より徒歩4〜5分) 【主催者コメント】 くにたち映画館は今年5月に3周年を迎え、本作品を記念上映します。 農業を大切にすることは、命を守り、平和を守ること。百姓の百の声を聞いて私たちは元気をもらいます。そして、もっと元気になるように、みんなで語り合いたいと思います。 |

||||

| 東京 | ウエルファーム杉並 3階 1,2教室 (杉並区天沼3-19-16) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年10月28日(土) | |

|

【主催者】 杉並区消費者グループ連絡会 【主催者コメント】 都会の消費者から農業の現場は遠い。毎日食べる米や野菜がどんな工夫や知恵で作られているのか。それらを知る映画です。 |

||||

| 東京 | 小金井市公民館 貫井北分館 学習室A+B (東京都小金井市貫井北町1-11-12) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月26日(日) | |

|

【イベント情報】 上映終了後 16:00~17:00 大兼久由美(本作プロデューサー)とえいちゃんクラブ講師角尾氏との対談あり。 【主催者】 NPO法人アートフル・アクション /小金井市 【お申し込み】「受付終了」 定員:50名(多数の場合抽選) 申込:専用応募用フォーム、又はメール、電話、FAX 応募フォーム用QRコード付きチラシはこちら 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:https://artfullaction.net/ 【主催者コメント】 "映像×メモリー×ちゃんぽん”をテーマに活動している「えいちゃんくらぶ」のオープンデーとして上映会を開催します。上映後は講師・角尾宜信さんと大兼久由美さんのアフタートークを予定。農業目線だけでなく、本作を通じて映像的な視点にも興味を広げられればと思います。 |

||||

| 東京 | ツォモリリ文庫 (調布市仙川町1-25-4) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年2月9日(金)、10日(土) | |

|

【主催者】 ツォモリリ文庫 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:http://tsomoriribunko.com 【主催者コメント】 作り手の見えるものが集う「ツォモリリマルシェ」での上映会です。生きる上で切り離せない『農』。その世界にいる『百姓』の『百』の声に耳を澄ませたい、という柴田監督のメッセージに引き寄せられました。上映会後、感想を伝え合う時間も設けます。 |

||||

| 東京 | d47 MUSEUM(渋谷ヒカリエ8F) (東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ8階) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年6月15日(土) | |

|

【イベント情報】 ※上映後トークイベントあり 大兼久由美(本作プロデューサー・撮影) 聞き手/相馬夕輝(D&DEPARTMENT / d47食堂 つづくをたべるディレクター) 【主催者】 D&DEPARTMENT PROJECT 【申し込みはこちらから】 https://www.d-department.com/item/DD_EVENT_53289.html 【主催者コメント】 NIPPON UMAMI TOURISM 植生と文化をまるごと味わう 風土に還るうまみのデザイン」の関連イベントとして上映します。今の日本の農業の風景はどのように見え、これからどういうことを考えなければいけないのか。上映後にゲストを交え話しましょう。 NIPPON UMAMI TOURISM詳細ホームページ |

||||

| 千葉 | cafeどんぐりの木 (千葉市美浜区高洲1-16-46) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年3月11日(土)&12日(日) | |

|

【主催者コメント】 ”どんぐり映画館”は小さなカフェでの小さな上映会です。 映画のあとはシェアタイムもあります。お時間のある方はお話ししましょう。 託児はありませんがお子さま連れも歓迎です。 今回は3/12、10時の回が優先枠です。 |

||||

| 千葉 | 三芳農村環境改善センター (千葉県南房総市谷向100) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年7月15日(土) | |

|

【主催者】 南房総農育プロジェクト/NPO法人おせっ会 【お問い合わせ】 ホームページ:https://www.osekkai.org/archives/5980 【主催者コメント】 「農を通して食を知り、感じ、楽しむ」をテーマに生活を豊かにする活動をしています。 映画を見て農に携わる人と交流することで、今日の晩御飯が輝いて見えるかもしれません。 また、人を幸せにする職業としての「農業」に興味を持ってもらえれば幸いです。 |

||||

| 千葉 | 保田小学校「まちのギャラリー」 (千葉県安房郡鋸南町保田724) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年7月22日(土) | |

|

【主催者】 区区往来(まちまちおうらい) 【主催者コメント】 現役農家さんと一緒に観る、知る、学ぶ日本の農業の今。ドキュメンタリー映画「百姓の百の声」&トークを開催。会場は首都圏から車で約1時間で来ることのできる道の駅「保田小学校」です。都市部に暮らしながら農業に関心のある方、ぜひ! |

||||

| 千葉 | もりんぴあこうづ MORI×MORIホール【上映終了】 (千葉県成田市公津の杜4丁目8) | 自主上映会 | 2024年6月22日(土) | |

|

【イベント情報】 ※上映後別会場にて農文協主催の交流会あり 17:20~18:30 映画の感想の交換会、タネの交換・配布会など 交流会のご案内チラシ こちら(PDF) 【主催者】 成田映画を観たい会 【主催者コメント】 店(喫茶店)のお客様から映画の良い評判を聞きました。自分も地域団体からネコのヒタイほどの田んぼを借りて数年やってみて、いろんな地域の農業者の工夫と考えを知りたいと思います。 |

||||

| 埼玉 | 小鹿野文化センターホール (埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野167-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年9月3日(日) | |

|

【主催者】 百笑会 案内チラシ(チケットの購入方法など詳細情報) 【主催者コメント】 映画を観て、感動して、小さなこの町での上映を決めました。たくさんの方に観てもらいたいと思っています。 |

||||

| 埼玉 | 入曽地域交流センター (埼玉県狭山市南入曽428−3) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年10月28日(土) | |

|

【主催者】 地域の”食と農”まちづくりフォーラム実行委員会 詳細情報:チラシPDF 【主催者コメント】 命を育む大切な食を守るために厳しい現実にもへこたれず笑顔で立ち向かうお百姓さん達の姿に感動しました。”近いようで遠い”農業と私たちの食を繋げ、より豊かな地域コミュニティーづくりの突破口になればと思い開催する上映会です。 |

||||

| 茨城 | カクイチ竜ヶ崎店 (茨城県龍ケ崎市緑町61) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年3月26日(日) | |

|

|

||||

| 茨城 | 石岡市中央公民館 大講堂 (茨城県石岡市柿岡5680-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年8月19日(土) | |

|

【主催者】 JAやさと 【主催者コメント】 筑波山系に囲まれたこの地域は豊富な水と豊かな自然に恵まれています。未来に向かって持続可能な農業を中心とした地域を存続するのが私たちの願いです。自然体験や交流の場所として深化し、輝く地域づくりを考える集いを開催します。 |

||||

| 茨城 | 茨城県つくば市上ノ室北部公民館 近く (個人宅のため申し込み後ご案内) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月18日(土)、19日(日) | |

|

【主催者】 つくばで映画を観て語ろう会 【主催者コメント】 百姓の百の声を観た後は、感じたことを自由に語らいましょう。シェア会からうまれる農的発酵を楽しみにしています。 |

||||

| 埼玉 | 響きの森 桶川市民ホール (埼玉県桶川市若宮1-5-9) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年8月24日(土) | |

|

【主催者】 食・農・給食の映画祭実行委員会 詳細情報:案内チラシはこちら お申し込み:お申し込みはこちら 【主催者コメント】 食料危機や気候危機など、課題だらけのこの時代を見つめ直し、次世代に豊かな未来を引き継いでいきたい。そんな思いで企画した映画祭です。生命の力を取り戻す食とは? オーガニック給食に至る道は?「百姓の百の声」を聴き、豊かな農の世界に出会い考え合う、刺激的な一日にご参加を! |

||||

| 千葉 | 南房総御宿の里山 ぎゃらりーKoushichi

(千葉県夷隅郡御宿町上布施1885-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年8月24日(土)、25日(日) | |

|

【主催者】 御宿「百姓の百の声」をみる会 詳細チラシ:チラシ(PDF) 【主催者コメント】 有志が集まり手弁当でドキュメンタリー映画「百姓の百の声」を上映します。ご覧になっての感想をお聞かせください。 |

||||

| 東京 | アイムホール(立川女性総合センター ホール) (東京都立川市曙町2-36-2) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年8月12日(月祝) | |

|

【主催者】 市民の学習・活動・交流センター シビル 案内チラシ: こちら(PDF) 【主催者コメント】 シビルは市民が学習・活動・交流するための足場を力を合わせて作ろうとしている場所です。シビル市民講座として今回「わが町の果樹園ものがたり」をテーマに講座を開き、そのスピンオフ企画として「百姓の百の声」の自主上映会を行います。 |

||||

| 東京 | 小笠原村・父島地域福祉センター、父島扇浦交流センター (東京都小笠原村父島奥村、父島扇村) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年11月30日(土)、12月1日(日)、3日(火) | |

|

【上映時間】 11月30日(土)18:00~地域福祉センター(東京都小笠原村父島奥村) 12月1日(日) 14:00~扇浦交流センター(東京都小笠原村父島扇浦) 12月3日(火) 18:00~地域福祉センター 【主催者】 父島農業者有志の会 【主催者コメント】 映画に出てくる百姓のように、島の農業者も、知恵と努力で研究された方法で島民(消費者)に作物を提供していることを身近に感じてもらいたい。 |

||||

| 東京 | オープンイノベーション多摩国分寺 (国分寺市南町3-22-10) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年2月8日(土) | |

|

【主催者】 国分寺/国立生活者ネットワーク 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 3万年前の太古より人類の「食」と「文化」を育んできた「農業」。農地の減少、 担い手不足、地球温暖化、気候変動、危機迫っている今。だからこそ「農に向きあおう、 その声をきこう、声に出していこう」百姓の百の声、必見です!上映後トークセッションあり。 |

||||

| 神奈川 | 厚木シティプラザ6階 サイエンスホール250

(厚木市中町1丁目1-3) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年11月3日(月祝)、11月6日(木) | |

|

【主催者】 あつぎ市民発電所(CNあつぎ未来プロジェクト食農給食チーム) 、厚木市 【主催者コメント】 市民の私たちは「地球にやさしく人にも優しい食農の在り方」について、参加者の皆さんと共有して行動して行きたいという想いがあります。鑑賞後のシェアタイムで参加者同士の交流、対話の温かな場づくりを心がけています。ぜひ最後までご参加いただき、想いを共有できたら嬉しいです。 |

||||

| 東京都 | 目黒区消費生活センター コミュニティールーム301 (目黒区目黒2-4-36) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年12月11日(木) | |

|

【主催者】 目黒区消費生活展実行委員会 【主催者コメント】 この映画はお百姓さんの知恵と工夫、生き方がつまっているドキュメンタリー映画です。 たくさんのお百姓さんが登場します。お米不足に苦しんだ2025年だからこそ消費者(食べる人)はお百姓さん(作る人)の強い力と希望を知って、「農」を身近に感じてほしいと願っています。 |

||||

| 甲信越 |

||||

| 新潟 | 高田世界館 | 025-520-7626 | 【上映終了】 2022年12月3日(土) ~12月16日(金) | |

| ※雪で閉ざされる季節を迎える前に!ということで、公開日が決まりました 【イベント情報】 ☆12月3日(土)14:15~ 上映後 座談会with監督&地元農家の皆さま ・天明伸浩さん(星の谷ファーム) ・高橋賢一さん(株式会社ふるさと未来) ・山岸マサ子さん(あるるん畑 元組合長) ☆12月4日(日)14:15~ 上映後 監督舞台挨拶 詳細は↓ ➡高田世界館 イベント情報 |

||||

| 新潟 | シネ・ウインド | 025-243-5530 | 【上映終了】 2023年3月4日(土) ~17日(金) | |

| ※雪融け後、農繁期が始まる前に!ということで、公開日が決まりました 【イベント情報】 ☆3月4日(土) トークショー&交流会 ■永塚 崇嗣さん(農家/コメ・果樹 (株)果香詩 代表) 江戸時代から続く農家で13代目。広大な平地に田んぼが広がる越後平野で稲を中心に果樹も栽培。年々耕作面積が増え地域だけでなく遠方の作付も行うようになってきた。これからの農業を考え消費者交流、異業種交流も行っていきたい。 ■竹野 勝行さん(農家/コメ (株)伊彌彦 代表) 弥彦村の気象風土の中で、美味しくて安全な農作物作りを手掛ける。弥彦村ブランド「伊彌彦米」を中心に多様な品種、栽培方法で米を作っている。 ■柴田監督 ☆3月5日(日)トークショー ■鴫谷幸彦さん(農家/棚田での稲作 たましぎ農園) |

||||

| 長野 | 長野相生座・ロキシー | 026-232-3016 | 【上映終了】 2023年1月20日(金) ~2月2日(木) | |

|

【イベント情報】 ☆1月21日(土) 13:10~の上映回の後、地元の農家を交えてのトーク ・久保田清隆さん まごころ・ふれあい農園 ながの環境農業&ECO大賞 受賞 ・松木うさぎさん 松木武久農園(リンゴ農家3代目) 北信州☆農業女子コミュニティ メンバー ・竹内淳子さん OBUSE食と農の未来会議 ・柴田監督 ☆1月22日(日)10:40~の上映回の後 ・監督舞台挨拶 詳細は↓ ➡相生座・ロキシー『百姓』特設ページ |

||||

| 長野 | 上田映劇 | 0268-22-0269 | 【上映終了】 2023年5月6日(土)~19(金) | |

|

【イベント情報】 ☆5月6日(土)上映終了後 トークショー ■池田玲子さん(長野農文協・常任委員) “農と結びついている食の豊かさ”を次の世代に伝えなければ!という想いで、長年、食農教育を推し進めてきた ■柴田監督 |

||||

| 山梨 | 山梨県立図書館 多目的ホール (山梨県甲府市北口2-8-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年3月20日(水) | |

|

【主催者】 生活クラブ山梨 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:https://yamanashi.seikatsuclub.coop/ 詳細情報:チラシPDF 【主催者コメント】 柴田昌平監督が農文協の協力を得て、全国の魅力的な「百姓」の達人の営みを紹介するドキュメンタリー映画です。自然と向き合い、作物を熟知する農家の叡智が満載です。「食」の原点である「農」のあり方に関心がある多くの方に観てほしい映画です。 |

||||

| 長野 | 富士見町コミュニテイ・プラザ (長野県諏訪郡富士見町富士見3597-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年6月15日(土) | |

|

【イベント情報】 ※10時、15時の回上映後は八ヶ岳エリアの農家のトークあり。 【主催者】 八ヶ岳西麓農業を考える会 案内チラシ: こちら(PDF) 【主催者コメント】 上映を通じて、地域の人々と農業関係者が対話し、地域の未来を考えあうためのネットワークを作りましょう。 |

||||

| 新潟 | アオーレ長岡市民交流ホールA (新潟県長岡市大手通1丁目4番地10) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月11日(土) | |

|

【イベント情報】 上映後柴田監督と地元農家のトークショー 【主催者】 長岡アジア映画祭実行委員会! 詳細ホームページ:http://nagaokatsukurukai.blog.fc2.com/blog-entry-3877.html 【主催者コメント】 長岡市の男女共同参画室と共催で開催します。特に消費者目線で「食」と「農」についてより関心が持てるよう農家の方をお招きしての座談会も予定しています。 |

||||

| 山梨 | GASBON METABOLISM (山梨県北杜市明野町浅尾新田12) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年8月2日(土) | |

|

【主催者】 エシカルなくらし 【主催者コメント】 「生きることは食べること」この思いの先には、農の存在がとても大切です。日常の生活に追われ農について知ることが難しくても、この「百姓の百の声」を観ることで、未来を、今を、眼の前の自然に向かって日々生きている様を感じてほしいと思う。 |

||||

| 新潟 佐渡 | 佐渡・いさりびの里 道遊 (新潟県佐渡市相川鹿伏333-1) | 【上映終了】 2025年10月26日(日)

| ||

|

【主催者】 佐渡の子どもたちの未来を守る会 【主催者コメント】 「環境保全」と「子どもたちの健康」をテーマに活動しています。その一環として、農をより身近に感じて頂き、「生きること=食べること」を見直すきっかけにと思っています。 |

||||

| 中部 |

||||

| 愛知 | 名古屋シネマテーク | 052-733-3959 | 【上映終了】 2022年12月24日(土) ~2023年1月13日(金) | |

|

【舞台挨拶】 ☆12月25日(日)10時~上映後 監督舞台挨拶 ➡その様子は「ゴチソー尾張」で紹介されています |

||||

| 愛知 | 田原市文化会館 多目的ホール (田原市田原町汐見5-5) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年8月25日(金) | |

|

【主催者】 田原市認定農業者連絡会 【主催者コメント】 全国有数の農業地域である田原市でいつも身近にある「農」について、農家も農家以外の人も、改めて考えるきっかけになればと思います。 |

||||

| 愛知 | せきれいホール (岡崎市朝日町3丁目36-5) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年3月3日(日) | |

|

【主催者】 Foods for Children・岡崎 Foods for Children・愛知 【お問い合わせ】 詳細情報:チラシ表、チラシ裏 【主催者コメント】 子どもたちの給食を地産地消でより安全な食材にし、環境に優しい農業を普及するフォーラムを開催します。映画を通じて日本の農業の現状を知り、子どもたちの未来のためにアクションを起こす機会になります。午後は本間真二郎先生の講演、マルシェを同時開催。 |

||||

| 三重 | 多気町立勢和図書館 (三重県多気郡多気町朝柄2889番地) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月21日(日) | |

|

【イベント情報】 開場:10:00~ お味噌汁ふるまい/軽食販売 上映終了後15:00~柴田監督と地元農家ゲストとの交流会 【主催者】 「百姓の百の声」自主上映 in 多気町実行委員会 【お問い合わせ】 詳細情報:チラシ表PDF、チラシ裏PDF 【主催者コメント】 自然を育み労作を惜しまず、叡智を注いで共有する。そんな百姓の魅力を描いた作品です。上映前に勢和図書館「おまめさんかなぁ味噌」のお味噌汁のふるまいをします。上映後は柴田監督との交流会で映画の感想や地域の農と食について語り合いましょう。 |

||||

| 静岡 | 静岡県コンベンションアーツセンターグランシップ(映像ホール)

(静岡市駿河区東静岡2-3-1) | 自主上映会 | 2024年7月13日(土) | |

|

【主催者】 生活協同組合パルシステム静岡 しずおかオーガニックウェブ(SOW) 詳細ホームページ:https://palsystem-shizuoka.jp/event/ 詳細情報:チラシ 申し込みはこちら 【主催者コメント】 食の原点である農とは何か?農業者(百姓)の知恵と工夫を知り持続可能な農業を守り広め、消費者に現状の農業の課題を理解いただく場にしたいです。 |

||||

| 静岡 | 浜松市地域情報センター・ホール (静岡県浜松市中央区中央1-12-7) | 自主上映会 | 2024年11月5日(火) | |

|

【主催者】 小さなタネの会 【主催者コメント】 私たち「小さなタネの会」は私たちの豊かな「食」と「農」を守っていくために、自然と調和した伝統的な農法や小規模な農業を進め、地産地消の暮らしと、自然に沿った循環型の社会を目指し、実践をする仲間です。映画「百姓の百の声」を一緒にみて、農をもっと身近なモノにしましょう。 |

||||

| 岐阜 | みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのホール (岐阜県岐阜市司町40-5) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年6月10日(土) | |

|

【主催者コメント】 6月10日に開催する「食と農の祭典」では消費者と農家とJAが食に溢れた地域を作るため「食べる」ことについて意見を交わします。 その中で、この映画では食物をつくる事の大変さと農家のこだわりを感じていただければと思います。 詳細HP |

||||

| 福井 | みに・キネマ・福井 (テアトルサンクにて上映) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年5月18日(木) | |

|

【主催者コメント】 「みに・キネマ・福井」がテアトルサンクを借りて上映を行います。 |

||||

| 福井 | 能楽の里文化交流会館 大ホール (福井県今立郡池田町薮田5-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年6月18日(日) | |

|

【イベント情報】 13:00~ 上映前、百姓の百「ぷらす2」トーク百姓の百「ぷらす2」 あわらのとみつ金時農家の吉村智和さんと越前海岸で塩を作り田んぼも作る志野佑介さんとの楽しいトークセッションが繰り広げられます。 詳細ホームページ:https://in26.webnode.jp/ 【主催者コメント】 食と農の危機感が増す今日、つくる人と食べる人の垣根を超えて、映画通して気づき考える時と場所を共にしたいと考えています。 国際有機農業映画祭in池田2023の上映作品として上映します。 |

||||

| 福井 | コミュニティカフェ金四郎 (福井県小浜市下田41-17) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月27日(土)、28日(日) | |

|

【主催者】 コミュニティカフェ金四郎 【お問い合わせ】 詳細情報:チラシPDF 【主催者コメント】 各回少人数での上映を行い、上映後は希望者でお話会を企画しています。 農業者と農や食に興味がある方とが一緒に、映画を観た後で囲むお話会は、 きっと気づきも増える」ことでしょう。 ご興味ある方は是非お申込みください。当会場も素敵な空間ですよ! |

||||

| 三重 | 紀宝はぐくみの森 2階ホール (三重県南牟婁郡紀宝町神内277-2) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年2月9日(日) | |

|

【主催者コメント】 野菜づくりの裏ワザ講座などでおなじみの農文協の協力を得て作物を熟知し、創意工夫を凝らしている全国の魅力的な農家を紹介するドキュメンタリー映画です。この映画を通して、少しでも地域の農業や「食」の未来について考えるきっかけになればと思います。 |

||||

| 関西 |

||||

| 大阪 | 第七藝術劇場 | 06-6302-2073 | 【上映終了】 2022年11月19日(土)~ 12月9日(金) ☆シアターセブンにて延長決定 | |

| 大阪 | シアターセブン (第七藝術劇場と同じビル) | 06-4862-7733 | 【上映終了】 2023年12月10日(土) ~1月6日(金) | |

|

【イベント情報】 ☆11月19(土)・20(日)、26(土)・27(日)、計4日間 トークイベントを実施 登壇者:堀 悦雄さん(百姓) 近江田麗子さん(百姓) 垣淵浩子さん(百姓) 伊藤雄大さん(百姓) 柴田昌平(本作監督) 詳細はこちら |

||||

| 京都 | 京都シネマ | 075-353-4723 | 【上映終了】 2022年11月18日(金) ~12月8日(木)まで | |

|

【イベント情報】 ☆11月19日(土)トークイベント・交流会を実施 登壇者:堀 悦雄さん(百姓) 近江田麗子さん(百姓) 柴田昌平(本作監督) |

||||

| 兵庫 | 宝塚シネ・ピピア | 0797-87-3565 | 【上映終了】 2023年2月17日(金) ~2月23日(木)まで | |

| 大阪 | 能勢町 浄瑠璃ホール | (先行試写会) | 【上映終了】 2022年9月24日(土) | |

| この上映会の様子は『現代農業』12月号で紹介されています  上映会報告(1)みんなで話せた 確実に届いた 上映会報告(1)みんなで話せた 確実に届いた

|

||||

| 京都 | キャンパスプラザ京都 (京都市下京区東塩小路町939) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月28日(日) | |

|

【イベント情報】 上映後に柴田監督を交えたトークサロン開催。 【主催者】 特定非営利活動法人 近畿アグリハイテク 【お問い合わせ】 詳細情報:案内チラシはこちら 要申込 (締めきり延長) 【主催者コメント】 売場に並ぶスマした表情の農産物はご存じかもしれませんが、自然の中で日々表情が変化する農産物と向き合い育てるお百姓さんたちの知恵、技、想いについてはあまり知られていません。すべての人に必要な 「農」の力を感じてもらえる貴重な体験になれば嬉しいです。 |

||||

| 滋賀 | 山中比叡平コミュニテイセンター (滋賀県大津市比叡平3-57-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月26日(日) | |

| 上映終了後、柴田監督を囲んでお茶会 (要事前予約) 【主催】 山中比叡平里山倶楽部 【共催】 山中比叡平学区「人権・生涯」学習推進協議会、山中比叡平コミュニティーセンター 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 個性的で工夫に満ちたお百姓さん達の声があふれた興味深い映画です。見終わった後は、今まで何となく食べていた米や野菜が新しい顔を見せてくれるように感じます。農とは無縁な私たちの地域の皆さんとこの映画を共有したいと思います。 |

||||

| 京都 | 明治国際医療大学・講堂 (京都府南丹市日吉町保野田ヒノ谷6-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年2月15日(土) | |

|

【お問い合わせ】 つむぎ・農×地域シンポジウム実行委員会 詳細ホームページ:こちら 【主催者コメント】 「農 × 地域シンポジウム2025 未来を耕す~根をはり つながる 道づくり~」にて上映。地域産物を使ったお弁当や加工品販売のマルシェ、農×移住相談デスクなど農、地域、移住、を切り口に多様な人が集います。 |

||||

| 京都 | 京エコロジーセンター 1階シアター (京都市伏見区深草池ノ内町13) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年3月23日(日) | |

|

【主催者】 生活協同組合生活クラブ京都エルコープ 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 私たちはたね部の活動を通して「たね」のことを考え続けてきました。「百姓国」における知とは共有財産であり、その象徴が『たね』であることを柴田監督は映像で見事に表現してくれました。種苗法改定は誰のため? たねについて考える機会にできればと思っています。 |

||||

| 大阪府 | 浦堂認定こども園 (高槻市宮之川原4-3-1) | 【上映終了】 2025年9月6日(土)

| ||

|

【主催者】 ・テマヒマ ・浦堂認定こども園 詳細は➡主催者のFacebookページ 【主催者コメント】 令和の米騒動をきっかけにかつてないほど「食」や「農」への関心が高まっていると感じます。 しかし残念ながら消費者やメディアの関心は「米の価格」に集中していて本質から離れてしまっているのでは?と危惧します。 そんな今だからこそ見るべき,見て欲しい映画だと考え、浦堂認定こども園さんと共に2年半ぶりに自主上映会を企画しました。 来年公開予定の「百姓の百の声Ⅱ~未来にタネをまく~」予告編の上映、 この映画のプロデューサー大兼久由美さんによるトークイベントもございます。 是非ご覧下さい。お申込みお待ちしております。

|

||||

| 中国 |

||||

| 広島 | 横川シネマ | 082-231-1001 | 【上映終了】 2022年12月23日(金) ~2023年1月12日(木) | |

|

【イベント情報】 ☆舞台挨拶 ■12/23(金)原田順子さん(農文協・中国四国支部) ☆舞台挨拶と交流会 ■12/24(土)清友健二さん(百姓・本作出演)× 柴田昌平(本作監督) ■12/25(日)向井道彦さん(農文協・中国四国支部) ■1/9(月・祝)アーサー・ビナードさん アーサー・ビナードさんと一緒に語り合うこれからの『食と農』 詳細は↓ ➡横川シネマ イベント情報 |

||||

| 広島 | シネマ尾道 | 0848-24-8222 | 【上映終了】 2023年2月25日(土) ~3月3日(金) | |

|

【イベント情報】 ☆2月25日(土)上映後トークショー ・トーマス・コレップファーさん(尾道市ピッチフォークファームズ) ・柴田監督 ☆2月26日(日)上映後トークショー ・藤本 聡さん(庄原市 藤本農園) ・森 昭暢さん(東広島市 安芸の山里農園はなあふ) ・森塚佳世子さん(三原市 体験型八百屋 COCOLA3) ・柴田監督 ・アーサー・ビナードさん(作家)も来場決定 ☆2月26日 13時~14時30分 交流会@尾道商業会議所記念館にて ➡シネマ尾道 イベント情報

|

||||

| 岡山 | 円◎結 シネまるむすび | 090-8110-6987 | 【上映終了】 2023年2月17日(金) ~27日(月) | |

|

【イベント情報】 ※2/25(土)17時の回 柴田昌平監督トーク&交流会 |

||||

| 山口 | 山口情報芸術センター YCAMシネマ | 083-901-2222 | 【上映終了】 2023年3月4日(土)、5日(日)上映 ※6~10日休館 3月11日(土)〜21日(火・祝) | |

|

【イベント情報】 ☆3/4(土)トークイベント ■村田洋さん(本作出演・秋川牧園) ■海地博志さん(本作出演・耕畜連携) ■大兼久由美(本作プロデューサー・撮影) |

||||

| 山口 | 萩ツインシネマ | 0838-21-5510 | 【上映終了】 2023年3月4日(土)~24日(金) | |

|

【イベント情報】 ☆3/5(日)トークイベント ■村田洋さん(本作出演・秋川牧園) ■大兼久由美(本作プロデューサー・撮影) |

||||

| 広島 | 青木山明慶寺 (広島県江田島市大柿町大原1719) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年10月9日(月) | |

|

【主催者】 「百姓の百の声」江田島上映実行委員会 案内チラシはこちら 【主催者コメント】 瀬戸内海で4番目に大きな人口21,000人の江田島。築210年の本堂で自主上映会を開催します。柴田監督と地元のお百姓さんの対談も。先着で野菜の苗のプレゼントあり。 |

||||

| 広島 | サロンシネマ (広島市中央区八丁堀16-10 広島東映プラザビル8F) | 劇場 | 【上映終了】 2023年11月10日(金)、11月15日(水) | |

|

※10日の上映後、大兼久由美プロデューサーのトークがあります。 【主催者】 食と農の映画祭IN広島実行委員会 詳細ホームページ:facebook 案内チラシはこちら:表紙、スケジュール、作品案内 【主催者コメント】 ”食”と”農業”、”環境”について考える機会としたい。「食と農の映画祭in広島」の上映作品の1つとして11/10~11/16の映画祭期間のうち2回上映します。 |

||||

| 広島 | 三次市三良坂コミュニティセンター (広島県三次市三良坂町三良坂2825-1) ハイヅカ湖畔の森 (広島県三次市三良坂町仁賀563) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年1月28日(日) | |

|

【主催者】 三良ファーム 【お問い合わせ】 詳細情報:チラシ 【主催者コメント】 広島県三次市でご縁あって夫と和牛農家をする橋本葵です。大学から畜産を学びバイト先の農家から家族で農を生業とする生き方に憧れました。田舎では身近にある農家の世界を「三良ファーム」から二児の母として地域の若者、消費者まで届けます。 |

||||

| 岡山 | 真庭市 勝山文化センター ポンテホール (岡山県真庭市勝山319) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年2月23日(木・祝) ※詳細は下記をご覧下さい | |

|

【対談イベントあります】 16:00~17:00 同ホールにて 柴田監督×清友健二さん×地元農家 【お問合せ】 「百姓の百の声」真庭実行委員会 【主催者コメント】 岡山県真庭市で「里山資本主義」を実践している農家の清友健二さんが出演します。 「食」を支える様々な農家の智恵や技術、生き方。映画を通じて農家と消費者がつながり、 自然豊かな真庭の未来を築くきっかけになることを願います。 ➡真庭上映会チラシはこちらからダウンロードできます➡ |

||||

| 岡山 | 備前市民センター (岡山県備前市西片上17−2) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月2日(土) | |

|

【主催者】 オーガニック備前 【主催者コメント】 「農の世界に触れて、食と未来を考えよう」毎日食べる食事、農なくして命を保つことはできません。米や野菜を作る農業の世界に触れて、地域課題や私たちができることを考えてみませんか。 |

||||

| 島根 | スサノオホール (出雲市佐田町反辺1747-4) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年9月2日(土) | |

|

【主催者】 NPO法人 スサノオの風 ホームページ:https://susanoo-kaze.jp 【主催者コメント】 出雲市佐田町では、農村RMO推進事業を展開しています。「農」との距離をより近づけていき、 「食」の大切さ、「農村社会」の良さを体感してもらう、未来を考える1歩として、 そして、農業を営むすべての方へ最大の賛辞を込めて、この映画を上映します。 |

||||

| 島根 | 島根県立男女共同参画センター あすてらす (島根県大田市大田町大田イ236-4) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月10日(日) | |

|

【主催者】 「百姓の百の声」上映実行委員会 【主催者コメント】 食料自給率の低下、若い担い手不足、中山間地の田畑荒廃など、我が国の現実は厳しい。そんな中で創意工夫し、展望を切り開こうとしている百姓の神髄を学ぶ。 |

||||

| 島根 | 左鐙体育館(左鐙

コミュニティセンター) (鹿足郡津和野町左鐙888番地) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年10月15日(日) | |

|

【上映時間】 2023年10月15日(日) 14:00~ *16:30~17:30上映後監督挨拶と意見交換会 【主催者】 つわの百姓塾 つわの百姓塾紹介ホームページ 【主催者コメント】 「百姓の百の声」の映画上映をきっかけに、津和野町の農業の担い手について知ってもらい、考える機会をつくります。 |

||||

| 鳥取 | 日南町総合文化センター ホール (鳥取県日野郡日南町霞785) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年11月18日(土) | |

|

柴田昌平監督の挨拶があります。 【主催者】 にちなんオーガニックビレッジ推進プロジェクト 【お問い合わせ】 ホームページ:https://www.town.nichinan.lg.jp 案内チラシはこちら 【主催者コメント】 全国各地の農業生産者(百姓)の生産努力、知恵を地域で共有し、生産者と生産者のつながり、消費者と生産者の会話・つながりを創出する機会にしたいと思います。 |

||||

| 島根 | 谷笑楽校 (島根県飯南町井戸谷393-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年3月9日(日) | |

|

【主催者】 谷自治振興会 【主催者コメント】 映画館のない町の谷間でシネマを。 谷自治振興会《タニマ・デ・シネマ》第1弾は『百姓の百の声』。上映後はトークイベントも開催。当日は、お百姓さんをしている人も、そうじゃない人も、共につながりあう、そんな場になればいいなと思います。 |

||||

| 岡山 | 体験学習施設 百花プラザ多目的ホール (岡山市東区西大寺南1丁目2-3) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年3月8日(土) | |

|

【主催者】 岡山まごころ給食審議会 詳細情報:案内チラシ表面、裏面 【主催者コメント】 食べ物が誰の手によって作られ支えられているのかを実感する機会が少なくなった今消費者目線の疑問から、地域農業について、いろんな立場の方を交え一緒に考える機会にしたいと思います。 |

||||

| 鳥取 | 智頭町総合センター (鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2076-2) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年2月22日(土) | |

|

【主催者】 智頭町農業員会 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 本町の農業を取り巻く環境は、高齢化・作業効率の悪い農地が多いなど厳しい状況にあります。この映画を見る中で、住民のみなさまから大切にされる農地を次につなげていけるよう考えていきたい。 ※町内の方が優先ですが、空席があれば町外の方もご覧になれます。 |

||||

| 鳥取 | ☆とりぎん文化会館 (鳥取市尚徳町101-5) ☆倉吉未来中心 (倉吉市駄経寺町212-5) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年8月17日(日) | |

|

【上映時間】 とりぎん文化会館 9:30~ 倉吉未来中心 14:00~ 【主催者】 民主県政をつくる会 【主催者コメント】 鳥取県の今後、未来について考え行動する民主県政をつくる会では、地方自治・政治を考えるために映画会に取りくんでいます。今回は農と食について考えるため「百姓の百の声」を上映します。 |

||||

| 島根県 | 大社文化プレイス うらら館 ごえんホール (島根県出雲市大社町杵築南1338-9) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年9月13日(土) 9月14日(日) | |

|

【主催者】 いずもGO-FAN 【お問い合わせ】 メール:izumo.go.fan@gmail.com 【主催者コメント】 朱鷺のように環境に敏感な子ども達の未来を守るため、食や農など現代の課題に向きあう人々を描いた映画を自主上映しています。無料でご参加頂けます。 |

||||

| 鳥取県 | 北栄町 町農村環境改善センター 大会議室 (北栄町由良宿423-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年12月12日(金) | |

|

【主催者】 北栄町農業委員会 【主催者コメント】 全国の百姓の知恵・創意工夫・人生の喜びや面白さを学び農業経営に活かしてみませんか。鑑賞した若手農業委員が、「ぜひ見ていただきたい」と、推薦の映画になります。 |

||||

| 岡山県 | 岡山市 西川アイプラザ 5F 多目的ホール (岡山市北区幸町10-16) | 自主上映会 | 【上映終了】 2025年12月13日(土) | |

|

【主催者】 岡山市農林水産課 【主催者コメント】 持続可能な農業について、生産者・料理人・消費者など、食をとりまく様々な方を交えて意見交換を行い、農業の未来について考える。 |

||||

| 四国 |

||||

| 徳島 | コープ自然派しこく徳島センター内 組合員活動室 (徳島県板野郡板野町川端字川敷田11-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年3月7日(木) | |

|

【主催者】 コープ自然派しこく(徳島センターくらす委員会) 【主催者コメント】 安心・安全な食べ物を求める私達。そのためには消費者が理解・協力することが必要不可欠だったりする。有機農業・慣行栽培さまざまな”農”を知らずに選ぶことはできない。まず作り手の想いを知りたいと思い上映会を企画しました。 |

||||

| 愛媛 | 愛媛県美術館 講堂 (愛媛県松山市堀之内) | 自主上映会 | 2024年11月2日(土) | |

|

【主催者】 マネキネマ 【お問い合わせ】 詳細ホームページ:こちら チケット販売サイトはこちら 【主催者コメント】 ドキュメンタリー映画を上映し、自由な意見を同じ空間で共有。猫のように気の向くままに様々なテーマを横断、見聞していく〈ドキュメンタリーネコ〉今回の上映作品は『百姓の百の声』 |

||||

| 高知 | 土佐町 森集落活動センター「みんなの森」 (高知県土佐郡土佐町土居119) | 自主上映会 | 2024年12月14日(土) NEW | |

|

【主催者】 未来の給食こうち 【お問い合わせ】 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 県内で地産地消の給食を推進するためには、地元の消費者の買い支えと学校給食への公共調達が必要です。そこで、地元の農家さんのことを知ってただき応援していただくために第8回オーガニックフェスタに合わせて「百姓の百の声」の上映会を開催します。 |

||||

| 高知 | キネマM (高知県高知市帯屋町1丁目13-8) | 自主上映会 | 2024年12月15日(日) NEW | |

|

【主催者】 未来の給食こうち 【お問い合わせ】 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 県内で地産地消の給食を推進するためには、地元の消費者の買い支えと学校給食への公共調達が必要です。そこで、地元の農家さんのことを知ってただき応援していただくために第8回オーガニックフェスタに合わせて「百姓の百の声」の上映会を開催します。 |

||||

| 愛媛 | 松前総合文化センター ふれあい展示室 (愛媛県伊予郡松前町筒井633) | 自主上映会 | 2025年6月28日(土) | |

|

【主催者】 愛媛有機農産生活協同組合 【主催者コメント】 私たちの願いは全ての生命が、すこやかにその命を生きること。そして、その生命を支える安全なお米や野菜が育つ有機の田畑を私たちに続く世代に繋ぐことです。今回、総代会後の上映会に「百姓の百の声」を選びました。是非ご覧くださいませ。組合員以外の一般の方もご覧いただけます。 |

||||

| 九州・沖縄 |

||||

| 福岡 | KBCシネマ1・2 | 092-751-4268 | 【上映終了】 2023年3月21日(火・祝) | |

|

|

||||

| 大分 | シネマ5 | 097-536-4512 | 【上映終了】 2022年12月17日(土) ~23日(金) | |

|

【舞台挨拶】 ■17日(土)朝10時の回、深瀬隆治さん雅子さん(農園てとて)× 柴田監督 ■17日(土)夕5時15分の回、柴田監督 ■18日(日)朝の回、高松賢さん美恵さん(そよふく農園)× 柴田監督 ■18日(日)夕の回、時松和弘さん(蕨原おわて)×阿部竜一さん(火水風土)× 柴田監督 |

||||

| 大分 | 日田リベルテ | 0973-24-7534 | 【上映終了】 2023年3月25日(土)~ 4月7日(金) | |

|

【イベント情報】 ☆3/26(日)トークイベント ■柴田監督 with 地元の農家とご一緒に 16:00〜『百姓の百の声』上映後トークイベント 出演:柴田昌平監督 鹿野翔さん(鹿ファーム) 聞き手:原茂樹(日田リベルテ) ※レイトショー鑑賞の方もご参加いただけます。 |

||||

| 大分 | 【ゆふいん文化・記録映画祭】 ゆふいんラックホール (由布市湯布院川上3738-1) | 映画祭 | 【上映終了】 2023年7月9日(日) | |

|

【イベント情報】 上映後、大兼久由美プロデューサーによる舞台挨拶があります。 詳細ホームページ:第25回 ゆふいん文化・記録映画祭 詳細リーフレット 【主催者コメント】 ゆふいん文化・記録映画祭の上映作品として上映します。 |

||||

| 佐賀 | シアター・シエマ | 0952-27-5116 | 【上映終了】 2023年3月24日(金)~ 上映延長決定 4月6日(木)まで | |

|

【イベント情報】 ☆3/25(土)トークイベント予定 12:50~15:10 『百姓の百の声』上映 15:10~15:25 舞台挨拶 15:30頃~17:00 座談会&サイン会 【ゲスト】 ■山口仁司さん(本作出演・百姓・きゅうり) 日本有数のきゅうり栽培の名人 県とトレーニングファームを立ち上げ栽培技術を伝授 若い百姓の育成に力を入れている。 ■柴田監督 お申込みは➡シアターシエマHPへ |

||||

| 宮崎 | 宮崎キネマ館 (宮崎市高千穂通1丁目178 カリーノTRUNK) | 0985-28-1162 | 【上映終了】 2023年6月2日(金)~6/29(木)迄 再々延長決定! | |

【イベント情報】 6/3(土)12:10~14:25の上映終了後トーク 鬼川直也さん(百姓・えびの市) 6/24(土)15:40~17:55の上映終了後トーク アーサー・ビナードさん(作家) |

||||

| 熊本 | Denkikan | 096-352-2121 | 【上映終了】 2023年1月27日(金)〜 一週間延長決定 2月9日(木)まで | |

|

【トークショー】 ☆1/28(土)11時の上映回後 ■沢畑 亨さん(水俣市・愛林館館長) ■ERI(大津愛梨)さん(南阿蘇O2ファーム) ■柴田監督 |

||||

| 鹿児島 | ガーデンズシネマ | 099-222-8746 | 【上映終了】 2023年1月28日(土)〜 2月3日(金) | |

|

【舞台挨拶&交流会】 ☆1/29(日)、12時20分の上映回の後 ■ジェフリー・アイリッシュさん(鹿児島国際大学教授) ■前川信夫さん(JAいぶすき指宿地区オクラ部会長) ■鶴田修市さん(つるさね農園) ■柴田監督 |

||||

| 鹿児島 | 鹿児島ガーデンズシネマ (鹿児島県鹿児島市呉服町 6-5 7F) | 劇場 | 【上映終了】 9月17日(日)~18日(月祝)2日間限定 【オーガニック映画祭2023】で上映 | |

|

|

||||

| 沖縄県 | シアタードーナツ・オキナワ (沖縄市中央1-3-17(沖縄市胡屋バス停前)) | 劇場 | 【上映終了】 2023年9月3日(日)~11月1日(水) | |

|

【上映時間】 9/3(日)11:00~ 9/3(日)の上映終了後 プロデューサー(大兼久由美)のトークあり。 9/4(月)~10/4(水) 13:10~ 10/5(木)〜11/1(水) 15:10~ 【お問い合わせ】 TEL:070-5401-1072 |

||||

| 大分 | さいき城山桜ホール 小ホール (大分県佐伯市大手町2-2-28) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月17日(日) | |

|

【主催者】 ジロー米作り道場 共催:佐伯市 【主催者コメント】 食事の時に、これは誰がどういう想いで作ったものという意識が現代人には欠けている。単純におなかを満たすものが食べ物ではない。この映画で、食べ物の中にある幾千ものストーリーを感じ、そこに多くの手が在ること、心が喜ぶ食べ方に気づいてもらいたい。 |

||||

| 大分 | くじゅうサンホール (久住中央公民館) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月24日(日) | |

|

【主催者】 国際有機農業映画祭in久住実行委員会 【主催者コメント】 コロナの影響で4年ぶりに開催する国際有機農業映画祭in久住は、今回で3回目。 開催を待ちわびてくれる人たちに、渾身の作をお届けしたいと思います。 |

||||

| 大分 | セメント町かやく舎 はなれ (大分県津久見市セメント町1-8) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年2月4日(日) | |

|

【主催者】 わくぐり 【主催者コメント】 今、めまぐるしい世の中の変化の中にいますが、その忙しすぎる中でも、今実際にある風景、今まで積み重ねてきた事を振り返れるような映画だと思います。それぞれ皆さんが、色々な思いを感じとれる良い機会になれたら嬉しいです。 |

||||

| 福岡 | 西高宮公民館 (福岡市南区平和1-7-16) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年8月19日(土) | |

|

【主催者】 西高宮校区人権尊重推進協議会 【主催者コメント】 〈SDGs特別企画〉7月の大雨により九州でも多くの農地が被害を受けました。日本の各地には、たくましい農家の人たちがいて、彼らは知恵の限りを尽くして自然と格闘しています。いのちを支える食べ物を生産する人々のことを、私たちはどれだけ知っているのでしょうか。 |

||||

| 福岡 | 八女市民会館「おりなす八女」

(福岡県八女市本町602-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年9月24日(日) | |

|

東京大学大学院教授・鈴木宣弘氏の記念講演もあります。 【主催者】 八女で映画をみる会 ホームページ:詳しい情報はこちら 【主催者コメント】 当会は月一回のペースで上映会を開催しています。ドキュメンタリー映画も数多く上映していますが、9月は「食と農を考える映画」というテーマで本作品を上映したいと思います。 |

||||

| 福岡 | 福岡市和白地域交流センター・コミセンわじろ 5F 多目的ホール (福岡市東区和白丘1-22-27) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年12月2日(土) | |

|

【主催者】 百姓の映画をみる会 【主催者コメント】 農を題材にした映画で、これほど美しい表現を観たことがありません。輝く目と熱い手で、土や種や作物と対話し続ける百姓のなんと美しいことか!この映画は、農を美しく力強い生業として捉え、それを淡々と観る者に訴えかけてきます。感動です。 |

||||

| 福岡 | 九州産業大学1号館 S-301室 (福岡市東区松香台2-3-1 1号館2階) | 自主上映会 | 【上映終了】 2024年6月15日(土) | |

|

【主催者】 九州産業大学グローバル・フードビジネス・プログラム 【主催者コメント】 九州産業大学グローバル・フードビジネス・プログラムは、令和5年に開設されて食の生産現場や加工・流通の産業構造のすがた、食に関するビジネスの取り組みなどを学んでいます。今回、学生たちと一緒に、食の生産の担い手の皆さんがどのように考え、どのように農業の生産に励み、何を大事にしておられるか、学びたいと考え ています。 |

||||

| 熊本 | 山都町立図書館ホール (上益城郡山都町城原169-1) | 自主上映会 | 【上映終了】 2023年7月30日(日) | |

|

【主催者】 NPO山都町よい映画を観る会 ホームページ:https://yamato-yoieigawomirukai.jp/ 【主催者コメント】 山都町は農業が盛んな町ですが、中山間地で高齢化、鳥獣害被害など課題もあります。この映画で「農」の世界を知ってもらい、様々な地域・環境で「農」を営む「百姓」たちの姿を見てもらうことで、少しでも地域の農業について考えるきっかけになればと思います。 |

||||

| 鹿児島 | かごしま環境未来館 (鹿児島市城西2-1-5) | 自主上映会 | 2024年10月5日(土) | |

|

【主催者】 ドキュメンタリー映画「百姓の百の声」上映実行委員会 詳細情報:案内チラシはこちら 【主催者コメント】 農業にたずさわる生産者の方々が、どんなことを考え、どんな工夫をし、何をのりこえ、日々生活をされているのか。この映画を見る中で、なかなかふれることのない世界を知り、これからの農業について考えていきたい、命を支える大切な農業について。 |

||||

| 大分 | BEDandFARM SAKO (大分県玖珠郡九重町野上3505-2) | 自主上映会 | 2024年10月26日(土) | |

|

【主催者】 NPO法人のや里山舎 詳細ホームページ:こちら 【主催者コメント】 筑後川の源流にあたる、里山のや、は、湯布院の隣町。平家の落人伝説もあり、農家が多かった地域で、NPO法人のや里山舎は、種採りしながら天日干し米や固定種野菜を栽培しています。いま、改めて、百姓の魅力を伝えたい、と思い上映会を開催します。当日は、おくどで炊いた「おにぎり膳」の販売もあります、お楽しみに! |

||||

右にスライドするとご覧になれます➡

梨木香歩さん

(作家・『西の魔女が死んだ』)

そもそも日本の国は古来から圧倒的に百姓が多かったのであって、ということはつまり、そういう理不尽にもへこたれない精神力を備えた農家力は、そのまま日本という国の底力そのものだったのではないか。今、国の力がどん底に落ち込んでいるとき、この農家力こそ私たちのそれぞれが思い出し、蘇らせ、奮い起こさねばならないものなのではないだろうか。

暮らしを少しでも楽にしたい。仲間と励まし合う関係を築きたい。自分の理想となるいい作物を作りたい。消費者に喜ばれたい。そういう数限りない目的を同時に持ち続けて目的間のバランスをとりつつ走り続ける(一つ一つの目的のなかにもまた、それを達成するための小さな目標群があり、その優先順位が条件によって即座に変わる)。今、農から離れてしまった多くの人びとにも、いや、そういう人びとにこそ、簡単にはくじけない農家力の賦活化が必要とされている。

百姓国で語られる言葉に、耳を傾けずにはいられない。

八塚春名さん

(津田塾大学准教授・生態人類学)

映画を拝見したときに、農家さんが自分の知識や工夫や生み出した技術を、惜しみなく他者に教えてしまうことに対して、最初とても不思議に感じました。でもタネを交換される様子を観ているうちに、農家さんたちは昔からずっと、タネや知識や技術を共有してきたということに気付きました。

自然災害などの抗えない威力に対して技術でどうにか打ち勝つのではなく、被害にあってもみんなで乗り越えるという姿勢がそもそも農業をはじめとする生業全般にはあって、だからこそ、惜しみなく教えてしまうことができる。

この視点は、わたしがフィールドワークを続けてきたアフリカの農業を見ているときにはじゅうぶんにわかっていたはずなのに、日本の農業を考えるときには抜け落ちていました。気持ちではわかっているつもりだったけれど、わたしの頭の中には「日本の農業=機械化・化学化を経た近代農業」という構図がこべりついていたということでしょうか。

わたしが日本の農家さんのことを全然わかっていなかったのだと改めて感じました。

小山伸二さん

(辻調理師専門学校)

この国と星の、農業と食の未来を考えるうえで貴重な作品だ。

この作品を見ながらぼくは、なぜだか「一点突破全面展開」という、かつてのカウンターカルチャーのスローガンのことを思っていた。

この道しかないと、体制側がぐいぐい世界を引っ張っている現代において、ぼくたちに希望をもたらすのは、「一点突破全面展開」ではなく、「全面展開一点突破」なのではないだろうか。

この作品は、しなやかに、行きつ戻りつしながら、ぼくたちに、これからなすべきことを、静かに、しかも確かに、伝えてくれている。

食と農業に関心を寄せる、多くの人に届けたい作品だ。

関 良男さん

(全農茨城県本部)

①全体:ドラマチックではないがスリリング!!!!

②中身:「遠雷」・「恋するトマト」とは対極に位置する作品!!!!

③最後:全長130分が「ああっ❣」という間に終了!!!!

監督の柴田昌平氏は、制作動機について「消費者が触れる農業は、『問題や課題アリアリの黒一色の農業』か、『ユートピアとして謳い上げる白一色の農業』か、の二極化された感のある言論空間になっているように思う。これを、映像という表現手段によって異化し、『黒でもなく、白でもない』ありのままの農業を表出しようと試みた」と仰っていましたが、確かに成功しています。

実は、この作品を観ながら、私は、40年以上遥か昔に買い求めた「雪国の民俗」(写真家・三木茂と民俗学者:柳田圀男による共著)という写真集を思い出し、懐かしい気持ちで心が一杯になりました。三木が撮影した367枚の白黒写真に柳田が寄稿した「雪国の話」を重ね合わせる事によって、土に生きる人々の生活、年中行事、衣食住と民具、信仰、風景を縦横に奥深く描出し、正にこの映画のように、「黒一色でもなく、白一色でもない」農村とそこで生きる人々を私たちに観せてくれます。

財前 謙さん

(書家)

かつて我々が小学生の頃、「明るい農村」という番組が朝6時台に毎日放送されていました。そのネーミングは、高度経済成長期にわりの合わない、また希望のない農村を、かえって象徴するものでした。 しかし、拝見した作品は、本当の「明るい農村」でした。

種苗法改正の話題に入ってきたとき、鑑る者には批判的な思考を喚起させますが、それも見事に打ち破り、終盤になるにつれて、対立でもなく何もかにもをつつんで「明るい農村」へと導いてくれます。

大谷孝良さん

(体験農園きたっぱら園主)

体験農園というのは、消費者が農への理解を深めるひとつのきっかけです。この映画もさらに日本農業への理解を深めるものとなっています。あっという間の2時間10分でした。

※大谷さんは、監督とプロデューサーがいま指導してもらっている体験農園の園主です。東京都西東京市で、プロダクション・エイシアから自転車で5分の場所にあります。